リードの育成に励む営業やマーケティング担当者は、それぞれのリードの反応に温度差を感じることも多いのではないでしょうか。実際、リードの分類には、コールドリード、ウォームリード、ホットリードという温度を冠した名称が使われています。本記事では、この中から特にホットリードを取り上げ、その定義や育成のためのポイントを解説します。

目次

ホットリードとは?

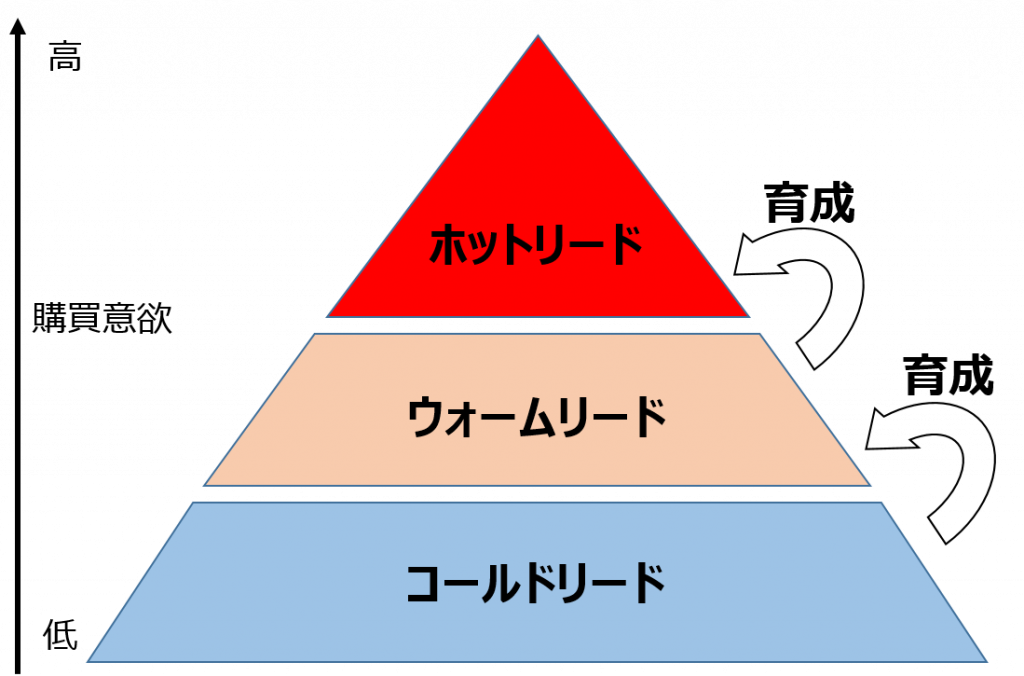

ホットリードとは何を意味するのでしょうか。まずは、リードの種類であるホットリード、コールドリード、ウォームリードの違いを押さえましょう。

ホットリードとは?

ホットリ―ドとは、自社の製品やサービスに対しての、興味度や購買意欲が高いリードのことです。

リードとは、自社のビジネスにとって潜在的な顧客となりうる見込み顧客のことです。B2Bであれば企業、B2Cであれば個人消費者が該当します

後述のコールドリードやウォームリードよりも育成が進んでおり、顧客になる見込みが特に高いリードがホットリードに該当します。

ホットリードは、どのサービスを購入するか具体的に検討する段階にあり、商談成立まであと一歩の状態まできています。「鉄は熱いうちに打て」という言葉がありますが、マーケティングや営業の担当者は、ホットリードが自社のサービスに注ぐ熱意や関心が冷めないうちに、すかさず最後の一押しをすることが重要になります。

また、リードが今どのような段階にいるのか、その分類をするために使われるのが「ホットリード」「コールドリード」「ウォームリード」です。この分類を適切に行うために、自社の製品やサービスにあったそれぞれの定義を定めることが大切です。

コールドリードとの違い

ホットリードとは対照的に、自社のサービスに対して関心の薄いリードがコールドリードです。

コールドリードはまだ自社のサービスを知ったばかりの段階で、自分にとってそれが必要なものであるとあまり感じていません。自社や自社商品を認知こそしているものの、まだ「冷淡」な反応を見せているリードです。

先述のホットリードも、最初から自社商品に強い関心を持っていたとは限りません。コールドリードから徐々に「熱く」なっていき、ホットリードの段階まで到達することもあります。そのため、コールドリードをどのようにホットリードへ育成していくかは、マーケティング・営業担当者にとって重要な課題です。

ただし、コールドリードはまだ自社に対してさほど関心がないため、強くアプローチしすぎると押しつけがましさを感じて逃げられてしまうかもしれません。誰がコールドリードで、誰がホットリードか見極めることは非常に重要です。

ウォームリードとの違い

ウォームリードは、ホットリードとコールドリードの中間に該当するリードです。

自社のサービスへの関心や購買意欲が「温まり」始めている人々を指します。そのため、ウォームリードは、コールドリードよりも扱いやすく、将来が有望です。このまま順調にコミュニケーションを取り続けていけば、いずれホットリードになる可能性は高いでしょう。

とはいえ、ウォームリードの熱意はまだ十分な高まりまで到達していないため、ちょっとしたきっかけで逃げられてしまうこともあります。この段階でも、強く購入をプッシュすると嫌われる可能性があるため、うまく調整しながら商品の紹介や関係構築をしていくとよいでしょう。どの段階のリードについても共通することですが、相手の温度感を正確にキャッチすることが欠かせません。

ホットリードへ育成するメリット

ホットリードを育成するメリットは、営業活動の効率化に役立ち、成約率のアップ、ひいては収益性の向上につながることです。

先述のように、ホットリードは成約まであと少しのところまで近づいている購買意欲の高いリードを指します。つまり、ホットリードが誰なのか的確に特定できれば、少ない手間で顧客を獲得できるということです。

営業・マーケティング担当者も限られた人手で働かなければいけないので、やみくもにリードへアプローチして時間を無駄にすることは避けたいものです。たとえ相手の購買意欲が温まりきらないうちに押し売りに成功したとしても、継続的な取引につながる可能性は低いでしょう。

その点、ホットリードならばすでに購買意欲が高い状態まで育成できているため、アプローチが空振りになる可能性は低く、商談も具体性に富んだ前向きな話し合いになりやすくなります。自社サービスへの関心が高いホットリードならば、自分自身でサービス内容などについて調べてくれていることも期待できるので、購入したサービスとニーズの間にズレが生じてしまうリスクも減らせます。

ホットリードを定義する方法

具体的にどのような見込み顧客をホットリードに分類するのか、その定義は企業によって異なりますが、育成をする前に明確にしておく必要があります。これはコールドリードやウォームリードについても同様です。

各リードの段階を曖昧にしておくと、マーケティングの効率性に悪影響が出るので注意が必要です。特に、マーケティング活動を自動化する「MA(Marketing Automation)」を活用する場合は、リードの段階が明確になっていないと的確なアプローチが難しくなるでしょう。客観的な数値を根拠にしてリードの段階を定義づけることが重要です。

ホットリードの定義を定める例として、各リードのPV数、クリック数、メールの開封率などを基準にすることが挙げられます。リードの行動履歴を収集することを「トラッキング」といいます。トラッキングによって集めた定量データを用いスコアリングを行うことにより、誰をホットリードとして扱うのか明確化できます。このようにリードの行動を起点にスコアリングをし、その数値を基準にすることもあります。

また、その他の基準として「サービスの資料請求を行った人」や「無料トライアル期間を利用中の人」などは、購買意欲が高い存在としてホットリードとして定義することもあるでしょう。

トラッキングやスコアリングは、MAを活用することで、効率的に行うことが可能です

ホットリードへ育成する具体的な方法

すべてのホットリードが最初から自社のサービスへ高い関心を寄せていたわけではありません。むしろ大多数は、コールドリードの段階から徐々に育成していくものと考えるべきです。では、コールドリードをホットリードへと育成していくにはどうしたらよいのでしょうか。以下では、ホットリードへの育成に役立つ5つの方法を紹介します。

方法①:インサイドセールス

インサイドセールスとは、電話やメールなどを使って顧客へ営業活動を行う手法です。営業担当者が直接顧客先を訪問するアウトサイドセールスとは対照的に、社内で営業活動を行うことから「インサイド」と呼ばれます。

直接顧客先へ出向く必要がないため、インサイドセールスでは数多くの顧客へアプローチすることが可能です。アプローチが空振りした場合でも負担が小さいので、コールドリードの育成方法として適しているでしょう。

また、電話であれば、声の調子などから定性的に相手の購買意欲を把握しやすいメリットもあります。とはいえ、見込みの薄い相手に何度もしつこくかけるのは逆効果になる恐れもあるので注意してください。

方法②:メールマーケティング

インサイドセールスの一環として、メールマーケティングを行うのも効果的です。メールは電話と比べてリード側の抵抗感が低いため、コールドリードの育成方法としては電話よりも適しているでしょう。営業担当者の電話にかかる時間や精神的な負担が減る点もメリットです。

メールマーケティングの主な施策としては、自社商品やセール情報の宣伝などを定期的に行うメルマガや、会員登録や資料請求など、リードによる特定の行動に応じて配信するステップメールが挙げられます。

リードの状況にあわせて連絡をするステップメールはもちろん、メルマガも属性に配慮してパーソナライズされたものを送信することで効果を高められます。MAによるメールの自動配信機能などを活用することで、メールマーケティングの効率性が大きく上がるでしょう。

メールマーケティングについては、下記記事でも解説しているので、ぜひご覧ください

方法③:DM

アナログな手段ですが、ダイレクトメール(DM)を郵送することも効果的な手法です。多くの企業がメールマーケティングを実施しているので、せっかくメールを送信しても他のメールに埋もれてしまって読まれないことが増えています。その点、顧客の住所へ紙媒体で郵送するDMは、作業負担やコストがメールより高くつきますが、高い開封率につながる可能性があります。

DMについて、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください

方法④:ホワイトペーパーの作成

ウォームリードやホットリードへのアプローチ方法として、ホワイトペーパーの作成もおすすめです。ホワイトペーパーとは、自社の商品がどのような課題の解決に役立つか情報提供する資料です。ホワイトペーパーは基本的に、ダウンロードする顧客に対して企業情報や連絡先などの入力を求めるので、リード情報の獲得にもつながります。

加えて、わざわざ個人情報を提供してまで資料をダウンロードする人は、商品に高い関心を持っている傾向があるので、その顧客はすでにウォームリードないしホットリードであると捉えてよいでしょう。ホワイトペーパーの出来がよければ、それが最後の一押しになって成約に至ることも期待できます。

ホワイトペーパーの概要や作り方については、下記記事で解説しているので、ぜひご覧ください

方法⑤:セミナー・ウェビナー

セミナーやウェビナーを開催し、リードへ直接商品の魅力を知ってもらうことも効果的な手法です。ホワイトペーパーの場合と同様、セミナーやウェビナーに参加する人は、その時点で一定以上の関心を自社サービスに抱いていると判断できます。

また、セミナーやウェビナーの場合、参加者と双方向的にコミュニケーションが取れるので、相手の反応を探りながら自社サービスをアピールすることが可能です。そのアピールがうまくいくとは限りませんが、サービスやアプローチ方法の改善点を見つけるチャンスになるので無駄にはなりません。アンケートを作成・配布し、参加者に回答してもらえば、より効果的なアプローチへと高められるでしょう。

ホットリードを育成・獲得するための3つのポイント

ホットリードを育成・獲得するにはいくつかのポイントがあります。以下で紹介する点に注意し、効率よく成約を獲得しましょう。

ポイント①:自社に合ったホットリードへの育成方法を見極める

企業によって、最適なホットリードの育成方法は異なります。例えば、若者向けの商品であればSNSを活用するといったように、自社のサービス内容や顧客層がどのような特性を持っているのかによって、どの媒体でどのようなメッセージを伝えるべきかは大幅に変わってくるでしょう。

そのため、ホットリードの育成方法を考える際は、自社のターゲット層を明確化し、顧客目線に立って、どのようなアプローチなら相手の心に響くかを分析することが重要です。

ポイント②:ホットリードの判別に必要な情報を収集・管理する

ホットリードにアプローチするには、前提として誰がホットリードなのか区別できていないといけません。また、人の関心は移ろいやすいため、リードの状態はリアルタイムで把握し、各リードの変化に即応できる体制を構築する必要があります。

したがって、各リードの段階を見分けるための情報収集および情報管理は常に行っていなければなりません。これを実現するには、先述の通りMAのスコアリング機能などを筆頭に、ITツールを活用して、業務の効率化や自動化を進めることが重要です。

ポイント③:ホットリードへの営業方法や営業担当を明確にしておく

多くの企業では、コールドリードやウォームリードをホットリードに育成するまでがマーケティング担当者の仕事、ホットリード化した後のアプローチは営業担当者の仕事と役割分担していることが一般的でしょう。その際の引き継ぎをスムーズにし、最終的に成約率を高めるには、営業方法や営業担当者などを明確にしておくことが重要です。

せっかくホットリードまで育成しても、最終段階でその相手にそぐわない営業方法を行ってはこれまでの苦労が水の泡になる恐れがあります。そのため、マーケティング担当者は、これまでのデータ分析から得られたホットリードの関心や特性などの情報を営業担当者にしっかり伝え、そのホットリードに適した営業方法の立案に貢献することが重要です。

ホットリードとは、自社サービスの購入意欲が特に高い見込み顧客を意味します。リードの「熱」がどの段階にあるのか見極めることで、それぞれの顧客の状態に適したアプローチがしやすくなります。

【リードのスコアリング】

MAを活用し、リアルタイムに近いリードの状況を把握できるように、スコアがどれだけ増えてるかを

Excelを使い数値を可視化しています。また、MAツールでリードがどのページをよく見ているのか、

自社のどの製品、サービスに対して興味を示しているのか詳細な情報の収集、

管理を行い、営業担当者へ連携しています

【閲覧内容の自動転送】

リードが指定のページを閲覧した際に、営業担当者に閲覧した内容をメールで届くようにしています。 営業担当者は自分が担当しているリードが、どのようなページを閲覧しているのかを リアルタイムで把握することができるので、リードの関心内容に適したアプローチをしやすくしています

まとめ

ホットリードとは、自社サービスへの関心や購入意欲が特に高い見込み顧客のことです。営業効率を高めるためには、ホットリードの育成・抽出を的確に行い、各リードの特性にあわせたアプローチをすることが重要になります。ホットリードの育成・抽出にあたっては、MAなどのITツールを活用することが助けになるでしょう。

メールマガジンで「マーケティング」に関するお役立ち情報を定期的にお届けしています!

▼メルマガ無料購読はこちらから!