印刷物を1つにまとめ、冊子として体裁を整える作業を製本と言います。カタログやパンフレットを製作する工程で、この製本作業は欠かせません。

実は製本といっても、並製本や上製本、リング製本、テープ製本など、さまざまな種類があります。製本の種類によって仕上がりに差が出るため、冊子印刷を依頼する前に知っておきましょう。

本記事では、主な製本方法や綴じ方の種類、冊子印刷を依頼するときに知っておきたいポイントを解説します。

\【無料ダウンロード資料】これだけは押さえておきたい印刷の基礎知識/

目次

製本とは?

そもそも製本とは、一枚一枚バラバラな印刷物を束ね、1つの冊子にする作業を意味します。パンフレットやカタログなど、ビジネス向けの小冊子を製作する際も必ず製本を行うため、担当者が知っておきたい知識の1つです。

製本は、大まかに折り、丁合(ちょうあい)、綴(と)じ、断ちの4つの工程に分かれています。

| 製本の流れ | 作業内容 |

| 折り | 大判用紙に複数のページ(4ページや8ページ、16ページなど4の倍数)を印刷し、ページが正しい順番になるように折る(折り丁) |

| 丁合 | 複数の折り丁を1枚ずつ順番に重ね、1セットの束にまとめる |

| 綴じ | 1セットにした折り丁を糸や針金などを使って綴じ(使用しない綴じ方もある)、しっかりと接合する |

| 断ち | 折り丁の背表紙以外の3箇所を断ち、袋綴じになっている部分を裁断して本の形にする |

製本の種類は、主にこの綴じ方(接合方法)に基づいて分類されます。

製本の種類

冊子印刷で使われる製本方法は、大きく4つの種類に分けられます。

- 並製本

- 上製本(本製本)

- リング製本

- テープ製本

製本は冊子の完成形を決める大切な工程です。製本方法によって、仕上がりのイメージや、印刷にかかるコストが変わってくるため、製作したい冊子に合わせて選びましょう。

並製本

並製本は、表紙に板紙(芯材)を使わない製本方法です。一般的に使われている製本方法の1つで、並製本で製作した冊子はソフトカバーと呼ばれます。

並製本では、表紙に柔軟性があり、本文と厚さがほとんど変わらない用紙を使用します。本文用紙を表紙でくるみ、一気に綴じて仕上げ断ちをするため、短納期な点が並製本のメリットです。

ビジネスシーンでは、並製本は商品のパンフレットやカタログ、雑誌、ムックなどの印刷に採用されています。ただし、並製本にはさまざまな綴じ方があるため、用途に合ったものを選びましょう。並製本の主な綴じ方については、後の項目で詳しく解説しています。

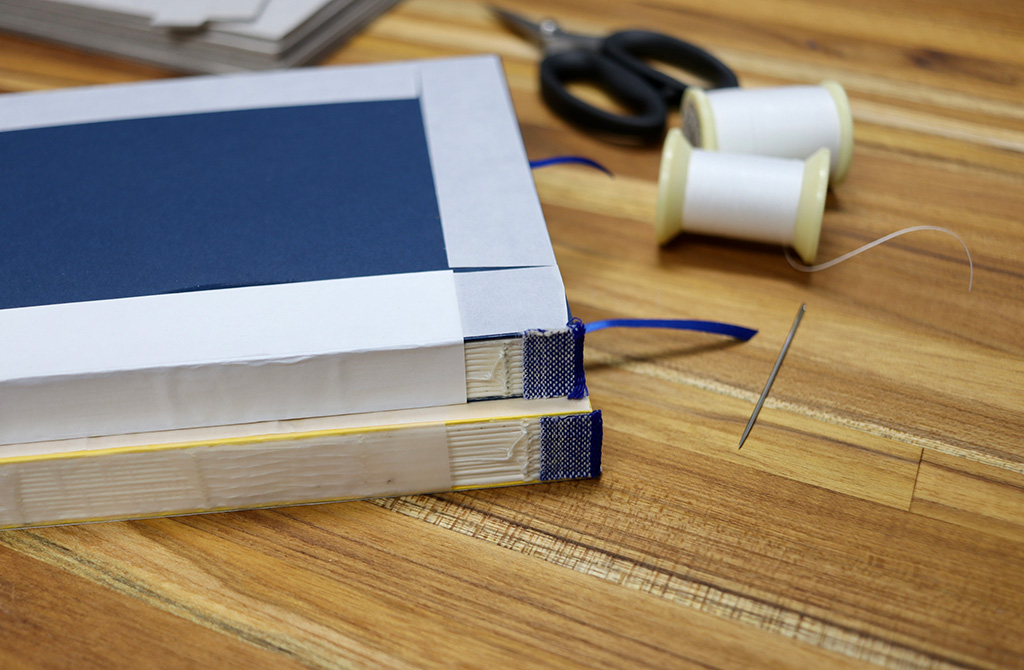

上製本(本製本)

並製本に対し、表紙に硬い板紙を使った製本方法を上製本と言います。上製本で製作した冊子は、ハードカバーと呼ばれることがあります。

上製本は、並製本と比べて頑丈で耐久性があり、衝撃に強い製本方法です。表紙には、布や革などの素材が使われることもあり、高級感を演出できます。ハードカバーの書籍や、社史・記念誌・周年史のように長期保存を前提とした冊子の印刷は、上製本を選びましょう。

なお、上製本の主な綴じ方には、アジロ綴じやミシン綴じ、糸かがり綴じなどがあります。綴じ方によって、綴じられるページ数や製本強度などが変わってきます。

リング製本

ビジネス向けの製本方法は、前述した並製本か上製本のいずれかを選ぶことが一般的です。それ以外の製本方法として、ページにパンチなどで穴を開け、ワイヤーリングで綴じるリング製本という方法があります。リング製本ならページを360度開閉できるため、メモ帳やカレンダーなどの製作に適した方法です。

テープ製本

また冊子によってはテープ製本を用いることもあります。テープ製本とは、束ねたページの背をテープで留める方法です。非常に簡単に製本できるため、社内向けの文書や、ページ枚数が少ない契約書の製本にテープ製本が使われています。

テープ製本をする場合は、専用の製本テープを使用しましょう。製本テープなら、テープの上からハンコを押しても(契約書の契印など)、朱肉がにじみません。

綴じ方の種類

製本方法の中でも、並製本はさらに5種類の綴じ方を選べます。それぞれの綴じ方の違いは、冊子を綴じるのに何を使用するか、という点です。

製本に使用する材料によって、冊子の仕上がりや安全性、耐久性などが変わってきます。

| 並製本の綴じ方 | 綴じるもの |

| 中綴じ | 針金(ホチキス) |

| 無線綴じ | 接着剤(のり) |

| ミシン綴じ | 糸 |

| 平綴じ | 針金(ホチキス) |

| エコプレス製本 | 圧着 |

冊子の用途やページ数といった条件に合わせて、最も適した綴じ方を選びましょう。

中綴じ

中綴じは、並製本で使われる定番の綴じ方の1つです。折り丁を山型に積み重ね、中央の背を針金(ホチキス)を使って綴じるため、ページを180度開くことができます。見開きのページを採用する冊子や、商品のパンフレット、会社案内の冊子などに使用される綴じ方です。

平綴じ

中綴じはほとんどの印刷会社が対応しており、印刷コストが比較的安価な方法でもあります。ただし、中綴じは工程上、ページ数が多い冊子の製本にはあまり向いていません。また中綴じで製本する場合は、冊子のページ数が4の倍数になるように調整する必要があります。

平綴じは、中綴じと並んでよく用いられる綴じ方です。ページの順番に折り丁を重ね、表紙と一緒に背の部分を針金(ホチキス)で綴じます。手順が簡単なため、大型のホチキスがあれば、自分で製本することも可能です。

ただし、平綴じにもデメリットはあります。冊子の背の部分をホチキス留めするため、ページを目一杯開けず、また綴じ代の分だけページの余白が狭くなります。中綴じと同様にページ数が多い冊子の製本にも向いていません。

あまりフォーマルな綴じ方ではないため、企画書や資料など、社内向けの文書に使われる綴じ方です。

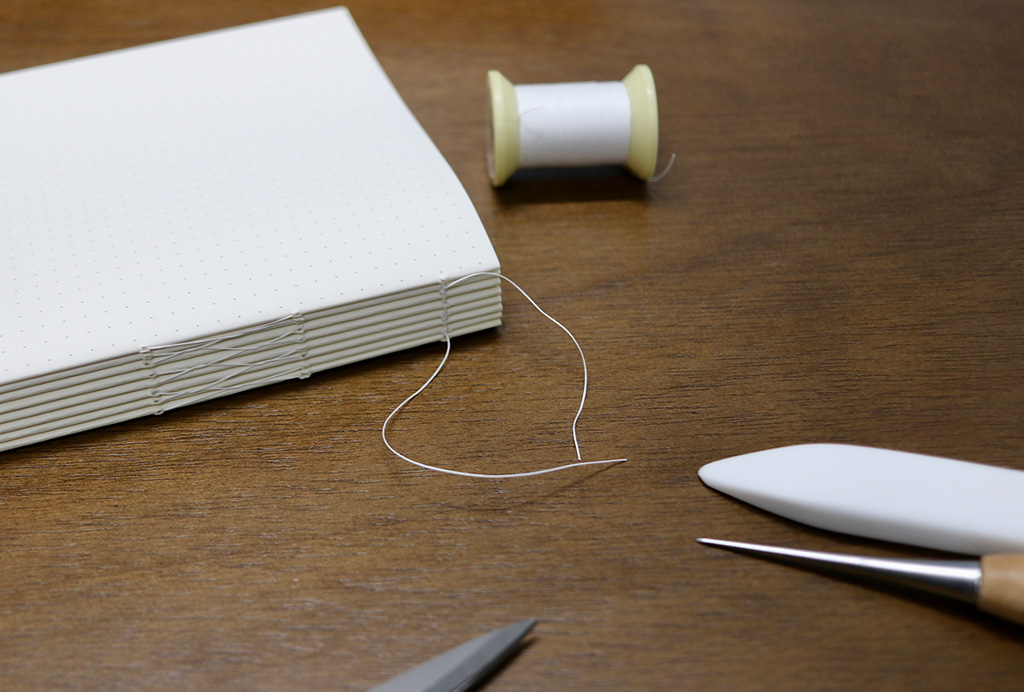

ミシン綴じ

ミシン綴じは、中綴じとよく似た製本方法ですが、針金(ホチキス)の代わりに糸を使用し、ミシンのように縫い上げる点が違います。中綴じよりも頑丈な綴じ方のため、長期保存が求められる冊子の製本にぴったりです。例えば、絵本や辞書など、子ども向けの冊子にはミシン綴じがよく使われています。

ただし、対応している印刷会社が限られるため、印刷コストが高くなりやすいのがデメリットです。また中綴じと同様の欠点があり、ページ数が多い冊子の製本には適していません。

無線綴じ

無線綴じは、接着剤(のり)を使った綴じ方です。ページ数が多い冊子の製本には、この無線綴じが主に使われます。

ページ数が多いカタログや、分厚い紙を使用したパンフレットでも、背面部分をしっかり接着する無線綴じなら安心です。より強度が求められる冊子の場合は、冊子の背の部分に切り込みを入れ、接着剤を浸透させるアジロ綴じもあります。

エコプレス製本

環境にやさしい製本方法をお探しなら、エコプレス製本がおすすめです。エコプレス製本では、冊子を綴じるときに針金(ホチキス)や糸、接着剤を一切使用しません。用紙を圧着して製本するため、冊子を処分するときに針金などを分別する必要がなく、そのままリサイクルできるというメリットがあります。

環境に配慮したエコ冊子を製作したい企業におすすめの製本方法です。ただし、紙の圧着力には限界があるため、中綴じや平綴じよりもページ数が少ない冊子に適しています。

製本方法を選ぶポイント

製本方法を選ぶポイントは、大きく分けて4つあります。

- ページ数

- 使いやすさ

- 納期

- コスト

ページ数

冊子のページ数が少ない場合、印刷コストが安価な並製本がおすすめです。並製本の中でも、中綴じや平綴じ、エコプレス製本などの綴じ方が、ページ数が少ない冊子に適しています。見開きページを採用する場合は中綴じ、社内向けの冊子なら平綴じ、環境にやさしい冊子作りならエコプレス製本を選びましょう。

一方、ページ数が多い冊子を製作する場合は、接着剤(のり)を使用した無線綴じを選ぶことが一般的です。

使いやすさ

使いやすさを重視する場合は、ページを360度開閉できるリング製本や、ページを目一杯開ける中綴じがおすすめです。多少使いづらくなっても、頑丈で耐久性がある冊子を製作したい場合、上製本やミシン綴じ、無線綴じなどの製本方法を選びましょう。

納期

短納期で冊子を製作するなら、中綴じや平綴じがおすすめです。ミシン綴じは糸を縫い上げて冊子を綴じるため、中綴じや平綴じよりも製作に時間がかかります。またリング製本も比較的納期が短い製本方法ですが、一般的に中綴じや平綴じの方がスピーディーに冊子を製作できます。

コスト

印刷コストを抑えたい場合は、上製本やリング製本ではなく、並製本を選びましょう。ただし、並製本の綴じ方によっては、印刷コストが高くなるケースがあります。例えば、製本作業に手間がかかるミシン綴じが一例です。またページ数が多い冊子を製作する場合、中綴じや平綴じを採用するよりも、無線綴じを採用した方が全体の印刷コストは抑えられます。

【まとめ】迷ったときは、専門家に問い合わせてください

もし製本方法について分からないことがあれば、弊社にお問い合わせください。

製本については、下記弊社サービスページもあわせてご覧ください

⇒弊社サービスページ

製本方法には、並製本、上製本、リング製本、テープ製本など、さまざまな種類があります。さらに同じ並製本でも、中綴じや無線綴じ、ミシン綴じ、平綴じ、エコプレス製本など、多種多様な綴じ方を選べます。

製本方法によって向き不向きがあるため、作りたい冊子の用途やイメージに合わせて選ぶことが大切です。

■関連記事:知ると意外と面白い!印刷物ができあがるまでの工程を、ウラばなしもまじえてご紹介!