企業の営業や販促担当で、「Webメディアの種類や特徴はよく知っているけれども、印刷物については馴染みがなくよくわからない」という方は少なくないでしょう。使う立場では非常に身近なものでありながら、いざ制作する際になると、経験もなくわからないことだらけなのが印刷物です。

たとえば新商品のプロモーションで何か印刷物を使ってみたいと思っても、

「制作費用はどれくらい必要?」

「発注してから納期はどのくらいかかるのか?」

「顧客の心に響くにはどんな印刷物を作ればよいのか?」

「そもそもどこに頼めばよいのかわからない・・・」

このような疑問を抱くことがあるのではないでしょうか。

そこで本記事では、印刷物を選択する際に参考となる情報として、印刷物の用途や種類について紹介します。

企業でマーケティングやプロモーションを企画する際には、各印刷物について基本的なことを理解するとともに、それぞれの特性を把握しておくと上手に活用できるので、ぜひプロモーションのヒントとしてご覧ください。

このような資料もあるので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

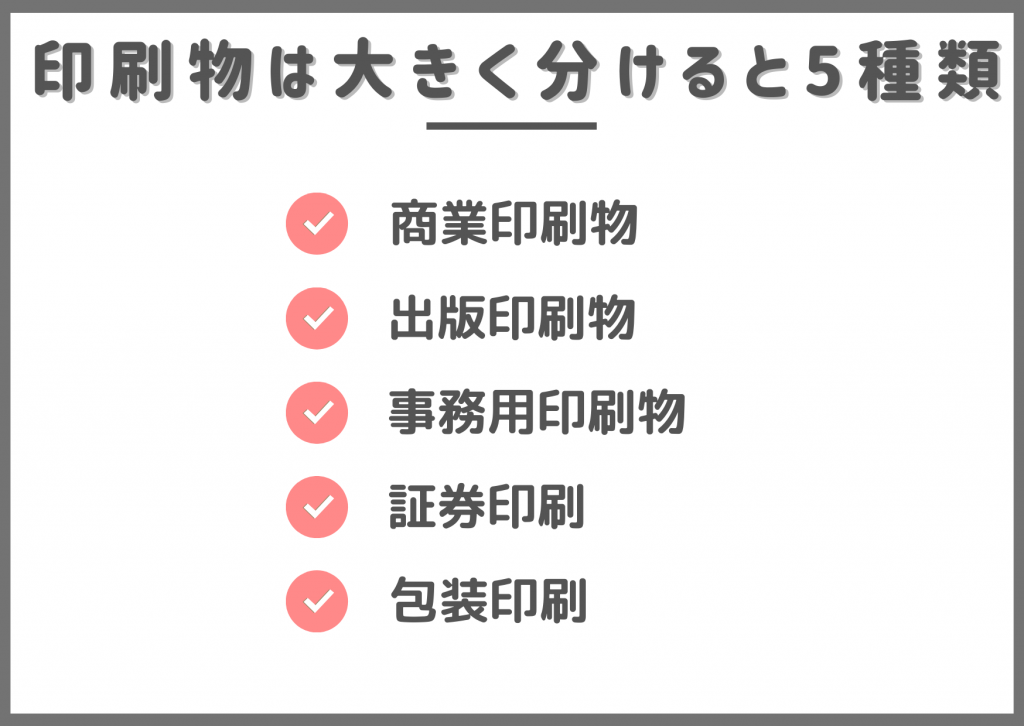

印刷物の用途別種類

まず、ひとくちに「印刷物」と言っても、印刷方法や形状、用途などによって種類はさまざまです。ビジネスでよく使われる印刷物としてはパンフレット、名刺、新聞、帳票などがあります。

はじめに、用途別に大別した5種類の特性を説明します。

商業印刷物

主に販促やブランディング、案内などの目的で企業が利用するものを商業印刷物と呼びます。

一枚刷りで使うチラシ、ポスター、POPのほか、冊子型のパンフレット、カタログ、マニュアル、取り扱い説明書、社内報、広報誌などが該当します。DMは一枚刷り・冊子のどちらも使われます。

商業印刷物の多くは人の目に触れ関心を得ることが主な目的のため、デザインや用紙などを見栄えよくする工夫がされています。

商業印刷物を印刷する際には、通常オフセット印刷という方式が用いられます。これは印刷するための版を作成する方式で、印刷部数が多いほど単価が安くなるのが特徴です。最近では、オンデマンド印刷と呼ばれる無版式のデジタル印刷方式も増えてきており、少ない部数で印刷したい場合に用いられます。

■関連記事:商業印刷とは?商業印刷の基礎知識と今後の展望

出版印刷物

新聞、雑誌、書籍など、いわゆる書店に並んでいる本や雑誌に該当するのが出版印刷物です。出版会社や新聞社、官公庁が依頼します。

通常はオフセット印刷が用いられていますが、需要が少ない出版物などで少部数を印刷したい場合にはオンデマンド印刷も用いられています。また写真集や美術書といった写真がメインの出版物では、繊細な色の濃淡を表現でき写真の再現性に優れたグラビア印刷という手法が使われることもあります。

■関連記事:オンデマンド印刷とオフセット印刷の違いとは?メリット・デメリットや印刷案件ごとの目安を解説

事務用印刷物

伝票や領収書、帳票、封筒など、企業内または企業間で利用される印刷物です。

文字がメインで、機能性を重視しています。名刺も事務用印刷物に含まれます。

証券印刷

金銭の代わりに用いられる商品券や印紙、切手、クレジットカード、株券などが証券印刷に該当します。

偽造防止を目的として特殊な用紙やインキを用いた印刷、透かしなどの特殊処理を行うことも多く、対応できる印刷会社は限られています。

包装印刷

商品を包装するために用いられる印刷物を指します。

包装紙やラッピングペーパーのほかに化粧箱やラミネート袋、ポリ袋などがあります。メーカーなど商品を製造する企業が依頼します。

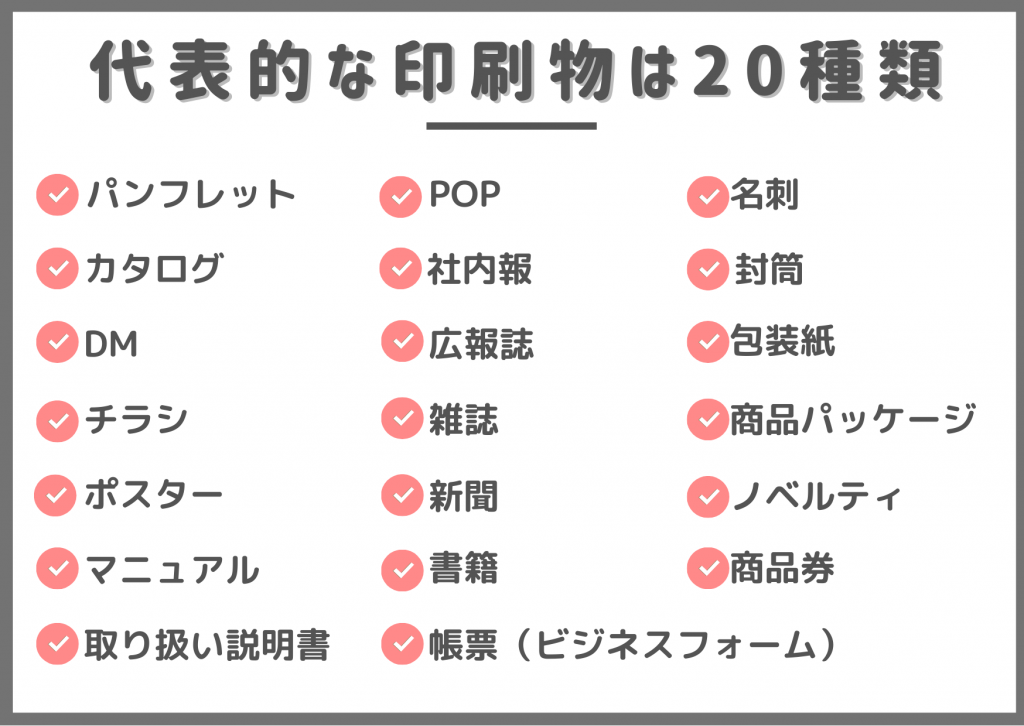

代表的な印刷物は20種類

ここからは具体的な印刷物について取り上げていきます。

パンフレット

パンフレットとは小冊子とも呼ばれ、複数ページで構成された冊子のことです。サービス案内や会社案内など、企業や商品を紹介する目的で、長期的に保管される前提で制作されます。

ページ数はそれほど多くなく、8~10ページ前後が主流です。同じ用途で一枚刷りの場合はリーフレットと呼ばれます。

カタログ

カタログとは、販売する目的で商品・サービスの詳細を説明する冊子です。

パンフレットと混同されることも多いですが、用途が異なります。パンフレットは商品・サービスを知ってもらう媒体、カタログは商品を検討している見込み顧客に商品内容を説明する媒体です。

■関連記事:カタログ作成における5つのポイント!デザインから印刷までの工程を解説

DM

DM(ダイレクトメール)は、郵送などの手段で個人あてに送られる宣伝物を指します。基本的に連絡先を入手している相手に送るもので、既存顧客向けの訴求方法です。

デザインのよさや用紙の質感がDMを受け取った相手の開封率や満足度などに影響します。そのため箔押しやニス加工などの特殊印刷を施して目をひいたり、クーポンを付けてお得感を出したりと工夫が必要です。

■関連記事:ダイレクトメール(DM)とは?メリット・デメリットや効果をアップさせる方法も解説します!

チラシ

「散らし(まき散らすもの)」が語源とも言われるチラシは、1枚で独立した印刷物(一枚刷り)で、不特定多数をターゲットに自社の商品・サービスを宣伝する目的で用いられます。

新聞に折りたたんだ状態で入っているチラシを折込チラシと呼びます。スーパーのチラシや郵便受けに入っているチラシを目にしたことがある人は多いでしょう。配布するには新聞販売店に直接持ち込んだり、新聞折込会社に依頼したりするほか、インターネット上で印刷と配布を同時に依頼できる専門サービスを利用する方法があります。

エリアを決めてポストに投函するポスティングという方法もあります。配布する地域を指定できるのが強みです。

多くの人に情報を伝えたい場合には、大量のチラシを印刷する必要があります。費用を抑えるために薄い、安価な用紙を使ったり、色数を少なく印刷したりすることもあります。

また、チラシには、通販会社が配送する商品にチラシを同梱する方法や、クレジットカード明細・会員誌にチラシを同封・同梱する方法もあります。開封率が高く、ターゲットへの到達率が高いのが特徴で、通販会社のなかにはチラシ同梱サービスを提供しているところもあります。

ポスター

ポスターは、不特定多数をターゲットに、屋内外の壁面などに掲示する大型の宣伝用印刷物です。A2(420×594ミリ)やB2(515×728ミリ)が多く見られます。

店内・店頭に掲示するほか、駅や電車・地下鉄、バスなどの交通機関で掲出できる交通広告を利用するという選択肢があります。毎日多くの通勤・通学客の目に触れる交通広告は出稿企業の信頼性を高め、繰り返し目にすることによる情報浸透率の高さがメリットです。出稿する場合にはデザイン会社や広告代理店などに依頼する必要があります。

マニュアル

マニュアルとは、業務を行ううえで必要となるルールや業務手順などをまとめた文書です。

マニュアル化することで業務に必要な情報を共有でき、誰が作業を行っても同じ品質で実施できます。

取扱説明書

取扱説明書とは、機器の操作方法・手順のほか仕様などを順序だてて説明した文書です。

業務全体の手順が記載されたマニュアルと異なり、取扱説明書は個々の機器についての操作方法などが記載されています。

POP

POP(Point of purchase advertising)は、来店客の購買意欲を向上させ、購入の最後の一押しをすることを目的に商品棚に設置されている印刷物です。セール品、価格、セールスポイントなどの情報をコンパクトに伝えます。 商品のクチコミ情報や店員のコメントを記載したPOPは、メーカーからの情報ではない「生の声」として、利点客の関心を得やすい内容です。

またPOPのデザインはさまざまで、商品棚に貼り付ける吹き出し型のものや卓上に置けるもの、遠くからでも目立つ大型パネルなど、自由度が高いため工夫次第で大きな効果が上げられます。

社内報

社内報とは、社員のコミュニケーションを強化する目的で、企業の情報や理念などを掲載した冊子です。

最近ではコスト削減や修正・更新のしやすさなどからWeb上で公開するWeb社内報も増えていますが、じっくり読んでもらいたい、保管して長期的に読んでもらいたいといった意図で紙版を選ぶ企業もまだまだ多くあります。

■関連記事:初心者向け社内報の作り方-制作の流れを分かりやすく解説!

広報誌

企業や自治体が、自分達の活動を広く知らせるために制作・配布する発行物が広報誌です。

PR誌と呼ばれることもあります。新聞のような形態は「広報紙」、雑誌のような形態は「広報誌」と文字を使い分けます。

広報誌をプロモーションに活用したい場合には、誌面広告を出稿するほか、同梱チラシサービスを利用する方法があります。広報誌の読者と自社でPRしたいターゲットが重なる場合には効果が期待できます。

雑誌

雑誌とは、定期的に刊行される雑多な内容が書かれた冊子形態の印刷物を指します。発行頻度によって、週刊誌、月刊誌、季刊誌などに分かれます。

ファッション雑誌、ホビー雑誌など、雑誌は趣味嗜好によるターゲティングがしやすいため、特定の層にアプローチしたい場合には雑誌広告が検討対象となります。掲載料は雑誌ごとに異なりますが雑誌広告はビジュアルで訴求できる点がメリットです。記事形式で商品・サービスを紹介する記事広告という選択肢もあります。

新聞

新聞とは、社会で起きている事件や現象について取り上げて伝える媒体です。

読売新聞、朝日新聞など全国で発行されている全国紙、地域ごとに発行されるブロック紙のほか、業種・業界ごとに発行される業界紙、スポーツや芸能情報を伝えるスポーツ紙などに分類できます。オフセット印刷機の一つである輪転機という巨大な印刷機で高速・大量に印刷され、毎時13~14万部ものペースで印刷できます。

新聞広告は高額ですが、幅広いエリアの人達にアプローチできるのがメリットです。新聞購読率は年々減少傾向にありますが、シニア層では安定した購読率があります。新聞購読層には折込チラシによるアプローチが有効です。

書籍

雑誌以外の出版物を書籍と呼びます。表紙と本文は別の用紙で印刷することが多く、ハードカバーと呼ばれる上製本と、ソフトカバーと呼ばれる並製本があります。上製本は小説や写真集、記念誌など、並製本は文庫本や手帳類などに使われます。

帳票(ビジネスフォーム)

各種帳票や伝票など、所定の情報をやり取りする紙媒体のことをビジネスフォームと呼びます。記入できるようになったものやOCRで内容を読み取れるものなど、多様なバリエーションがあります。

名刺

名刺とは、企業名や所在地、自分の氏名や部署名などの情報を印字したカード型の印刷物です。通常は91×55ミリのサイズで作成され、初対面の相手に名刺を渡すことで自社や自分の情報を伝えます。

通常、名刺に必要な情報は表面に印刷されているため、裏面は比較的自由に使うことができます。趣味や資格などのプロフィールを載せるほか、自社商品の紹介を掲載するなどプロモーション媒体としての活用も可能です。

名刺は単なる情報ツールではなく、営業ツール、コミュニケーションツールとしての役割も求められるようになっており、顔写真やイラストを入れる、QRコードを印字する、変わったデザインにする、といった工夫をこらした名刺は、名刺交換の際に話の糸口になったり、印象に残りやすく後から思い出してもらいやすくなったりなどの効果が期待できます。

また、最近は名刺を受け取った後にスマホカメラで撮影したりスキャンしたりしてデータをデジタル化して保存することが増えました。

封筒

封筒は、筒状の袋の片方を閉じ、中身を入れられるようにしたツールです。用途によって、長形封筒、角形封筒、洋形封筒に分類できます。ビジネスでよく使われるのは、定型郵便で送付可能な長形3号(120×235ミリ)とA4サイズの書類が入るサイズの角形2号(240×332ミリ)です。

封筒に社名やロゴを入れたオリジナル封筒は、自社のコーポレートカラーを取り入れたり、PRしたい内容を一緒に印字したりすることで、ブランディングツールやPRツールとして活躍します。

また、会社案内と名刺、封筒を統一したデザインで作成することで、企業イメージの統一をはかれます。もちろん既製品の封筒を利用したほうが安価ですが、企業のブランディングという視点では、オリジナル封筒は効果的なツールです。

商品券

商品券とは、券面に印字された金額相当の買い物ができる前払い式の支払い手段です。ギフトカード、ギフト券とも呼ばれます。

紙幣のような形状の紙タイプの商品券が広く使われてきましたが、近年ではカードタイプの商品券やデジタル形式の商品券も増えています。それぞれの商品券は使える店舗が決まっています。

企業がプロモーションに利用する例としては、記念品としてQUOカードやギフト券を活用するものがあります。専用のテンプレートに社名を入れるだけのものや、完全オリジナルで作成することも可能です。捨てられにくく、使うときまで手元に持ってもらえるのがメリットです。

包装紙

顧客が商品を購入した際に、商品を包む用紙が包装紙です。通常包装紙には店名やロゴが印字されています。包装紙はデザインや印刷する紙によってブランドイメージを表現でき、顧客が商品を購入してから開封するまでの宣伝効果に期待できます。

たとえば高級な商品を扱うメーカーでは、包装紙も質感やデザインにこだわった高級感のあるタイプを採用したほうが自社のブランドイメージに合っているでしょう。商品が高級でも包装紙が安っぽいものなら、商品自体も安っぽいイメージになってしまいます。

商品パッケージ

商品パッケージとは、販売する商品の包装を指す言葉です。中身を保護する目的で使われるフィルムや包装紙、商品を入れるための箱や容器が該当します。

高級感を出すために箔押し、ニス加工、エンボス加工などを施すこともあります。制作する際には、パッケージ印刷が可能な印刷会社に依頼します。

■関連記事:効果のある商品パッケージとは?作り方やポイントを紹介

■関連記事:箔押しで差がつく!効果的なパッケージや販促物作成法

ノベルティ

ノベルティとは、企業や店舗が無償で配布する商品のことです。商品には企業名やロゴなどを入れ、認知度アップを目的としています。年末に取引先に配布するカレンダーや、イベントで配布されるエコバックやボールペン、クリアファイル、付箋など多様な商品がノベルティとして使われています。

ノベルティに印刷する場合には、新規にグッズやパッケージを作って社名を印字するパターンのほか、エコバックやボールペンといった既製品に社名を印字するだけの名入れ印刷があります。新規にグッズなどを制作する場合はオリジナリティが出しやすい、名入れ印刷の場合はコストが抑えられるのがメリットです。

変わったところでは、有名メーカーの菓子パッケージに社名を印字したノベルティや、クッキーやカステラに直接印字するノベルティも人気です。ターゲットが好む商品や利用シーンが多そうな商品をノベルティにするケースが多いでしょう。

■関連記事:ノベルティの効果とは?目的や効果の高いノベルティを5つ紹介

職種別の印刷物との関わり

職種よって印刷物との関係性は異なります。ここでは職種別の印刷物との関わりを紹介します。

マーケティング・販促・営業企画・プロモーション

マーケティングや販売促進、プロモーションを手掛ける部門では、商品・サービスの販売や販売促進などを行います。そのためこれらの職種では、多くの印刷物と関わります。

たとえば、ターゲットに届けるパンフレットの制作、販促活動に欠かせないチラシの作成のほか、商品を一覧化したカタログ作成などに携わります。

それ以外にも自社の認知度向上などを目的にしたノベルティ制作、取引先向けのDM作成を行うこともあります。

総務

総務部門とは、企業が円滑に事業を行えるようサポートを行う部門です。そのため業務内容は多岐にわたり、例えば、備品の発注や社内イベントの企画、文書管理などを行います。

社員が営業活動に使う名刺や、自社名が印字された封筒の発注、管理、社内外で利用する各種伝票の発注に携わります。

商品企画

商品企画部門とは、新しい商品を企画または既存商品をリニューアルするために必要なデータを分析して顧客ニーズを把握し、商品のコンセプトやデザインなどのアイデアを立案する部門です。

商品イメージに合ったパッケージの制作に携わる、商品の魅力を伝えるパンフレットを監修するといった関わりが生じます。また、企業によっては商品企画担当者がプロモーションにまで関わる場合があり、その際にはDM制作などにも携わります。

印刷物が効果的な3つのシーン

近年はペーパーレスの潮流があることに加え、プロモーションや営業など、さまざまなシーンで、紙よりもデジタルメディアのほうが効果的だと思われがちです。特に印刷物は来店や商品購入といった最終的な行動につながったかどうかを計測しにくく、費用対効果がわかりくいというデメリットがあります。

そのため多くの場合にデジタルメディアの存在感が増していますが、以下のような場面では印刷物が効果的な役割を果たします。

①UXを実現したいとき

UX(ユーザーエクスペリエンス)とは、製品・サービスを利用することでユーザーが得る体験全体をあらわす言葉です。

例えば、既存顧客向けに商品を告知したい場合、多くの企業が電子メールによる方法を選択します。紙DMは制作費がかかるうえ、郵送費も必要なためコストがかかり、作る際のハードルが高いと考えられているからです。

しかしMarkezineの記事によると、クーポン付きの紙DMを送付した顧客のほうがクーポン付きの電子メールを送付した顧客と比較して注文率やクーポン使用率が高くなりました。

これは顧客が「紙のDMを受け取る」ことでUXが高まり訴求率に影響したと考えられます。印刷物は電子メールに比べて手間がかかる分、受け取り側が高い価値を感じやすい媒体なのでUX向上のための手段として利用できます。

②シニア層をターゲットとするとき

若年層と比較すると、シニア層のほうが紙媒体との親和性が高いと言われています。もちろん今では高齢者と呼ばれる65歳以上でもスマホを使いこなしている方を多く見かけますが、紙媒体のほうが好まれる傾向があります。たとえば通販カタログの注文では、インターネットだけでなく電話やFAX、ハガキで注文するシニア層が一定数います。

そのためシニア層をターゲットとして商品・サービスを訴求したい場合には、パンフレットやチラシ、DMが有効です。

たとえば、FiNEの記事によると、通販商品を紹介するチラシに注文ハガキを付けたことで注文数が40%もアップした例があります。商品そのものに関心はあっても電話注文は抵抗がある人がいるという仮説を元にハガキを付けたところ、大きな効果が得られました。

また金融商品を取り扱うある企業では、自社で保有している顧客リストのなかから健康や老後の備えに関心の高いシニア層にターゲットを絞ってDMによるプロモーションを行いました。ただのDMでは開封してもらいにくいため、シニア層が興味を持ちやすい脳トレのクイズ冊子を同封したところ、顧客からのよい反応が得られました。

これは紙媒体がシニア層と親和性が高いことに加え、保存性に優れているという紙の特性を活かせたこともポイントです。なかには「次のDMはいつ届くのか」という問い合わせをしてくる顧客もいました。年代層によってアプローチする媒体を変えるのは効果的な方法です。

■関連記事:シニアマーケティングとは?種類別シニア世代の特徴や成功させるためのポイント、成功事例を解説!

③“想い”を届けたいとき

紙媒体には、多様な表現、多様な印刷手法があります。企業が顧客に対して伝えたい“想い”を伝える手段として、もっとも身近なコミュニケーション手段である印刷物は有効な選択肢になります。

例えば、求職者に対して企業の理念や価値観を強く伝えたい場合、会社案内パンフレットを工夫するという方法があります。手触りのよい用紙を選ぶ、自社のブランドイメージに合ったデザインを採用するなど、紙質やデザインにこだわることで、手に取った人が視覚的に企業の想いを受け取ることができます。

また、イベントの招待状を届ける際にメールではなく郵送で送るという方法があります。あえて費用をかけて郵送にすることで、その案内が手をかけたもので、送ってきた相手が丁寧に想いを伝えたいと考えていることが伝わります。さらに高級感のある用紙を使ったり、封筒やチケットのデザインや印刷にこだわったりすることで、特別感を演出できます。

まとめ

今回紹介した20種類の印刷物は、どれも日常生活やビジネスシーンで身近なものです。存在感を増すデジタルメディアが必ずしも自社のプロモーションに有効だとは限りません。

印刷物が適している場合や、印刷物とデジタルの併用が高い効果を発揮する場合がありますので印刷物の特徴を確認したうえで自社のプロモーションに活用しましょう。