「3C分析」や「SWOT分析」。

「よく聞く言葉だけど、正直ざっくりとしか理解できていない・・・」

そう思っている方は案外多いのではないでしょうか。

「3C分析」や「SWOT分析」などは“マーケティングフレームワーク”と呼ばれており、フレームワークには前述したもの以外にも様々な種類のフレームワークがありますが、まずは基礎となる代表的なフレームワークをしっかりと理解することが重要です。

というのも、代表的なフレームワークを理解することで、マーケティング活動や営業活動の精度を高めることが出来るからです。

そこで本記事では、マーケティングで用いられることが多い代表的なフレームワーク5つピックアップし、それぞれの概要や特徴などをご紹介します。

- なんとなくは知っているけどイマイチ理解できていない

- 改めて基礎的なフレームワーク振り返りたい

そんな方はぜひご覧ください。

目次

フレームワークとは?

まず最初に、フレームワーク(framework)とは一体何なのかというと、ビジネス上の問題解決を手助けし、思考を整理するのに役立つ「枠組み」や「骨組み」を意味します。

たとえば、ビジネスシーンで広く使われるフレームワークとして挙げられるのが、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)を繰り返すPDCAサイクルです。

マーケティングや営業活動においても、フレームワークの枠組みに当てはめて有効活用することで、分析・課題の洗い出し・問題解決のための意思決定などの思考を整理し、市場や消費者について知り、短時間かつ効率よく具体的にマーケティング戦略を立案できます。

マーケティングや営業活動に用いられている主なフレームワークとして、以下のものが挙げられます。

- 3C分析

- PEST分析

- SWOT分析

- STP分析

- 4P分析

フレームワークのメリット

フレームワークを用いるメリットは、見落としを防ぎつつ、情報の整理・分析を進められることです。

また、あらかじめ用意されている枠組みを活用するため、マーケティング初心者でも容易に課題解決への糸口を見つけることができる点や、経験を問わず一定のレベルまでパフォーマンスを引き上げられる点も魅力です。

フレームワークのデメリット

一方デメリットとしては、課題をフレームワークに当てはめれば何でもすぐに解決できるというものではなく、ときには複数のフレームワークを組み合わせるなど工夫が必要なこともあります。

また、あらかじめ用意されている枠組みがあるがゆえに、考えを深く掘り下げにくい傾向があります。

したがって、従来とは異なる革新的な解決策は立案しにくい という点がデメリットといえるでしょう。

このようなメリット・デメリットがあり、フレームワークにとらわれすぎると、目的を見失いやすい点があるため、何をしたいのかの目的を明らかにしたうえで、どのフレームワークを使うのかをしっかり見極めることが重要といえます。

フレームワーク~現状分析・把握編~

ではここからは、現状を分析し、把握するために有効なフレームワークの中から基本となる2つについてご紹介しましょう。

PEST分析

PEST分析は、自社がコントロールできない外部環境を分析するフレームワークで、会社を取り巻く以下4つの外部要因(マクロ環境)を分析対象にし、それぞれの頭文字をとって「PEST分析」と呼ばれています。

- Politics(政治的要因)

- Economy(経済的要因)

- Society(社会的要因)

- Technology(技術的要因)

PEST分析では、Politics(政治的要因)・Economy(経済的要因)・Society(社会的要因)・Technology(技術的要因)から受ける影響を分析・把握することで、大きな流れを踏まえたマーケティング戦略を立案しやすくなります。

具体的に収集する情報は以下のような情報です。

・Politics (政治的要因)

法律や税制(新しく法的な規制が行われる など)

・Economy (経済的要因)

景気動向や消費者動向(紛争の影響で景気が悪くなる など)

・Society (社会的要因)

人口動態、流行(少子高齢化がますます進む予測 など)

・Technology (技術的要因)

IT活用、DX推進(VRの技術で現状の業務が大幅に改善される など)

PEST分析を使うと、中長期的に大きな環境の流れを予想し、新たに参入する市場や時期を検討することが可能になります。

3C分析

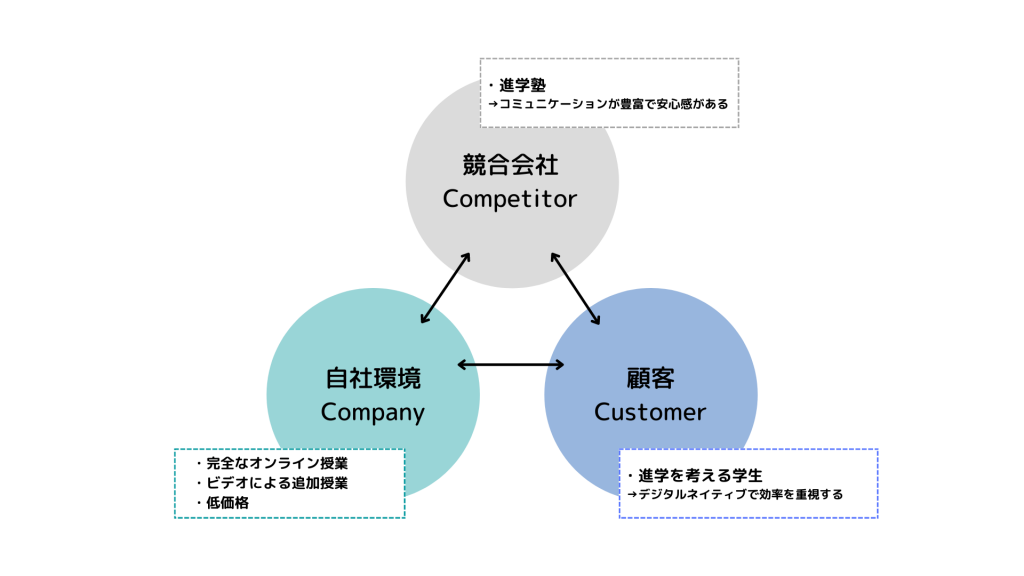

3C分析は、3つのCを分析してビジネスの成功要因を探るフレームワークです。

- Customer(顧客)

- Competitor(競合会社)

- Company(自社環境)

3C分析は、自社以外の立場から問題点を把握したいときや、自社や競合を客観的な視点から分析したいときなどに用いられています。

たとえば、以下のような情報収集を行います。

・Customer(顧客)

進学を考える学生 → デジタルネイティブで効率を重視する

・Competitor(競合会社)

進学塾 → コミュニケーションが豊富で安心感がある

学習アプリ → 空いた時間でうまく活用できる

・Company(自社環境)

完全なオンライン授業/低価格/ビデオによる追加授業

上記のように情報を分類していくことで、今後の進むべき方向性、販売方針を決めるための情報を整理することができます。

フレームワーク~分析戦略考案編~

次からは、課題解決に向けて有効な戦略を立てていくために有効なフレームワークを2つ見ていきましょう。

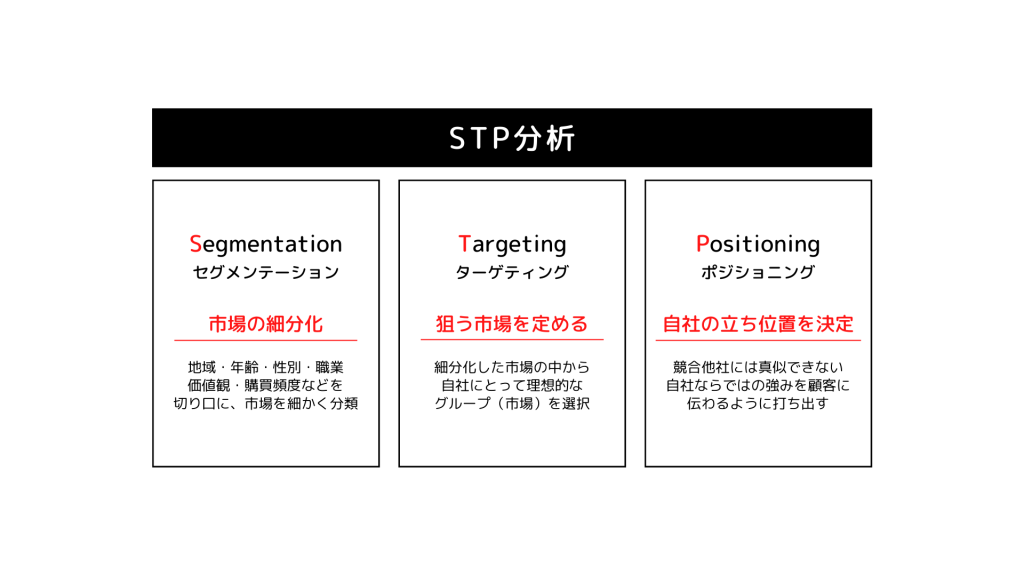

STP分析

STP分析は、市場の全体像を把握し(セグメンテーション)、現状の競合他社との位置関係(ポジショニング)を明確にすることで、どの市場ポジションでビジネスを行うべきかを決める(ターゲティング)ためのものです。

新しいビジネスを創出するにあたって、自社や自社の商品・サービスの立ち位置を明確にすることは非常に重要です。

そこでSTP分析のセグメンテーションでは、まず市場の全体像を見ながら、同じようなニーズを持った顧客層で市場を細分化していきます

STPは以下の頭文字で構成されます。

- Segmentation(市場の細分化)

- Targeting(市場の選定)

- Positioning(立ち位置)

STP分析の各段階について説明します。

Segmentation(市場の細分化)では、地域・年齢・性別・職業・家族構成・価値観・ライフスタイル・購買頻度などを切り口に、市場を細かく分類します。

分類の際には以下の4つの代表的な分析軸を使うと良いでしょう。

・地理的変数 → 国や人口、気候、文化など

・人口統計的変数 → 年齢、性別、職業など

・心理的変数 → 価値観、性格、趣味など

・行動変数 → 購買頻度など

このとき大切なことは、利用を想定するユーザー層やそのニーズを明確にしておくということです。

次にTargeting(狙う市場を定める)では、細分化した市場の中から自社にとって理想的なグループ(市場)を選択します。この際自社の顧客データを活用すると、Targetingの精度を高めやすいでしょう。

そしてPositioning(自社の立ち位置を決定)のポイントは、競合他社には真似できない自社ならではの強みを顧客に伝わるように打ち出すことです。自社の強みが顧客のニーズとマッチしている必要があります。この作業を行うことで、競合他社との差別化を図れます。

このようにSTP分析は、「誰に」と「何を」に関わるフレームワークですが、あくまでターゲットを絞り、自社の立ち位置を確認するためのフレームワークなので、他のフレームワークを併用して多角的な視点から考えることを心がけましょう。

ある有名なコーヒーチェーン店では、喫茶店やコーヒーショップとは異なり、「都会で働き、ある程度金銭に余裕がある会社員」というターゲット層に徹底して絞り込み、そのユーザー層に受け入れられる店舗づくりを行っています。

STP分析により、一貫して他店との差別化を図ることで、独自の立ち位置を築けた事例といえるでしょう。

STP分析に関しては下記記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください

■関連記事■

SWOT分析

戦略を考えていく際に有効なフレームワークとして、「SWOT分析」があります。

これは自社の資産やブランド力といった”自社でコントロールできる内部的要因”を「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」に分けるとともに、自社を取り巻く競合他社や法律といった”自社でコントロールできない外部的な要因”を「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」に分けます。

特に前述した「PEST分析」などによって現状把握した事実を解釈し、戦略的な目標を立てていく際に有効となります。

SWOTは、以下の頭文字で構成されます。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

Strength(強み)は、競合他社よりも自社が優れている部分です。

例えば、ブランド力や販売力、技術力など、他社には真似できない自社の強みを明らかにします。

Weakness(弱み)は、目標達成に必要でありながら競合他社よりも劣る部分です。

自社の弱みを明らかにしたうえで、対処法を考えなければなりません。

Opportunity(機会)は、目標達成に向けて追い風になるチャンスです。

具体的には、法律改正や技術革新などが考えられます。

Threat(脅威)は、目標達成を妨げる恐れがある出来事です

例えば、仕入れの価格上昇や競合の新規参入の多さなどです。脅威が顕在化している場合は、遠ざける方法などを考えなければなりません。

これらをマーケティング戦略に使う場合は、内部要因と外部要因を掛け合わせクロスし分析を行うことでマーケティング戦略の方向性を導き出せます。

例えば、「強み×機会」で強みを活かして機会を創出する戦略を、「弱み×脅威」で弱みを理解し脅威による影響を軽減する戦略を・・・などです。

これをクロスSWOT分析と言いますが、まずは上記でお伝えした内部要因と外部要因を理解しないと戦略を立案できないので、いきなりクロスSWOT分析せずに上記のように、Strength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)を明確にすることから始めましょう。

フレームワーク~企画立案・精査編~

最後に、企画立案する際に使えて初心者にも理解しやすいフレームワークをご紹介いたします。

4P分析

4P分析は、自社でコントロール可能な4つのP(製品・価格・流通・販売促進)を分析して、マーケティング施策を具体化・最適化を図るフレームワークです。

前述した3C分析・SWOT分析・STP分析などを用いて基本的なマーケティング戦略を立案したあと、具体的なマーケティング施策を実行するタイミングで用いられることが多いです。

4Pは、以下の頭文字で構成されます。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販売促進)

Product(製品)は、機能や品質、デザインなど、製品の特性を指し、どのような製品・サービスを提供するかを考えます。いわゆる“企業が提供する価値”といってもよいでしょう。

Price(価格)は、小売り希望価格や卸売価格、割引率など、価格に関連する戦略です。基本的には、製造原価などをもとに決定しますが、どのくらいの価格設定にするかでターゲットもかわってくるため、製品・サービスが提供できる価値とのバランスを考慮することが大切です。

Place(流通)は、製品・サービスと顧客に届ける販売チャネルや在庫管理、物流などに関する戦略を指します。軽視されがちですが、製品の価値に影響を与える重要なポイントになるため、ターゲットに合わせて適切な販売チャネルを設定しましょう。

Promotion(販売促進)は、その名の通り、製品・サービスをどのように知ってもらい、購入してもらうかのプロモーション戦略全般を考えます。ターゲットにマッチしたプロモーションを意識して立案しましょう。

4P分析で意識したい点は、製品の特徴に合わせて4Pのバランスをとることです。

なぜなら、4Pのバランスが悪いと思うような成果に繋がらなくなる可能性が高くなるためです。

例えば、高価格帯の製品にも関わらず量販店を中心に販売します。

そうすると、販売チャネルのミスマッチにより、せっかくの製品の魅力が伝わりづらく売れなくなってしまったり、顧客から安売り商品と認識され、ブランディング面でもマイナスな影響が出る恐れがあります。

このように販売チャネルだけ取って見ても、全体の戦略のバランスが悪いと製品の価値を顧客に伝えにくくなってしまうため、上記の例のように高価格帯の製品を販売するのであれば、見合った品質、販売チャネル、広告を検討するなど、製品の特徴に合わせて4Pのバランスをとるように意識しましょう。

フレームワークを活用してマーケティングの精度を高めましょう

フレームワークは、効率よく情報を整理・分析するために用いられている思考の枠組みであることをお伝えしました。

マーケティングでは、主に3C分析・SWOT分析・4P分析などのフレームワークが用いられており、これらを活用すれば、市場や消費者についての理解をより深め、マーケティング戦略を具体化できるだけでなく、これまでマーケティング戦略の立案にかかっていた時間や手間を短縮し、すっきりと思考を整理できます。

また、専門的な知識がなくても効率よくマーケティング精度を一定レベルまで高めることができるため、マーケティング戦略はもちろん、営業活動にも活かすことが出来ることもフレームワークを活用するメリットの1つです。

まずはこの記事でご紹介した5つのフレームワークを自社に置き換えてみて、日々のマーケティングに活用してみてください。

メールマガジンで「マーケティング」に関するお役立ち情報を定期的にお届けしています!

▼メルマガ無料購読はこちらから!