近年、地球環境の保護や持続可能な社会を目指す「サステナビリティ」という考え方が、企業活動の中でも重要なテーマとなっています。気候変動や環境問題の深刻化、社会格差の拡大など、現代社会が抱える課題を解決するために、私たち一人ひとりの意識と行動がこれまで以上に求められています。

しかし、サステナビリティについて具体的に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。本記事では、サステナビリティの基本的な意味や関連する概念との違い、企業や個人として具体的にどのような取り組みが可能なのかを事例とあわせて解説していきます。

目次

サステナビリティとは

「サステナビリティ」とは、英語の「sustainability」に由来し、「持続可能性」という意味を持つ言葉です。環境、社会、経済のあらゆる側面で、未来の資源を損なわずに発展を続けられる状態を指します。簡単に言えば、「ずっと続けられること」を目指す考え方です。地球に住む私たちが、環境を守りながら資源を無駄にせず、人や社会も豊かでいられる未来をつくることがサステナビリティのゴールです。

この概念は、特に近年の気候変動や環境問題の深刻化を背景に注目を集めており、企業や個人が行動を見直すきっかけにもなっています。「サステナビリティ」は単なる環境保護の取り組みにとどまらず、社会格差の解消や資源の有効活用といった幅広い課題に対応する考え方として、様々な分野で活用されています。

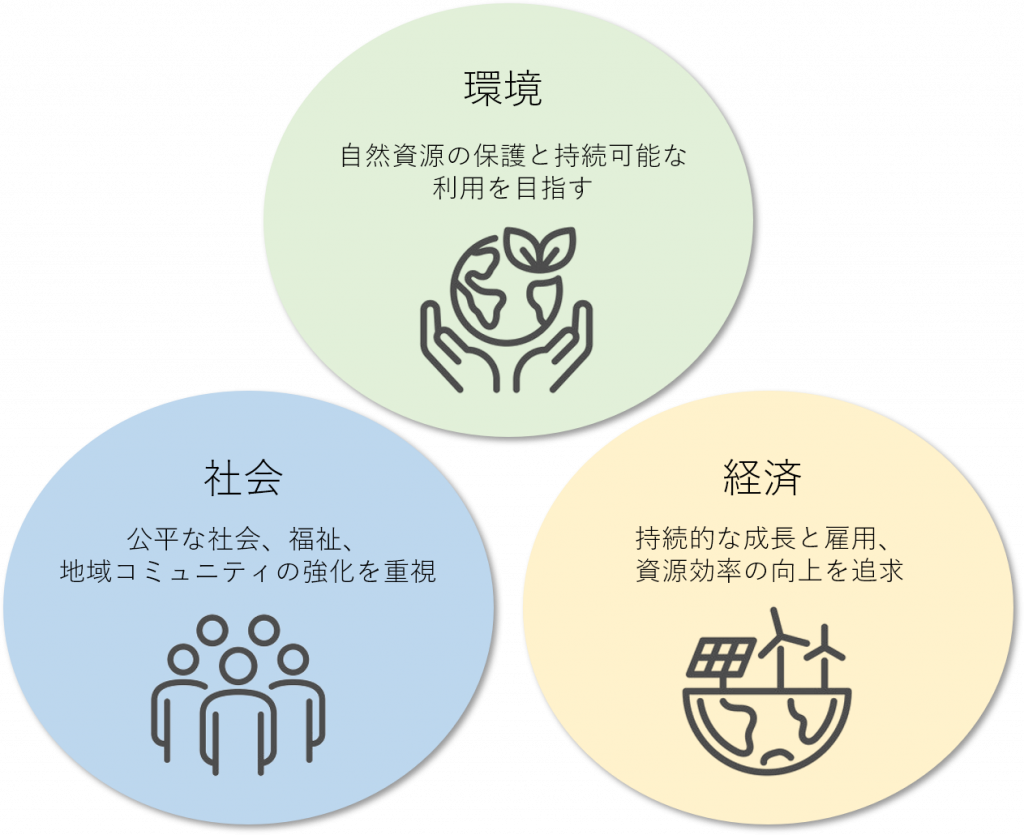

サステナビリティの3つの柱

サステナビリティは、以下3つの柱で構成されています。この3つの柱が持続可能な社会を築くために重要な要素になります。

環境(環境的持続性)

環境はサステナビリティの中核となる柱です。ここでは、自然資源の保護や再生可能エネルギーの活用、気候変動への対応、廃棄物の削減などの取り組みが求められます。私たちが地球の環境を破壊し続ければ、持続可能な未来は実現できません。この柱は、企業や個人が環境への影響を最小限に抑えることを目指した努力を意味します。

例えば、企業が製品を製造する際に、環境への負荷を減らすためにリサイクル素材を活用したり、二酸化炭素の排出量を削減するプロセスを導入したりすることは、環境の柱を強化する行動の一例です。

社会(社会的持続性)

社会の柱は、より公平で健康的な社会を築くことを目指します。貧困や不平等の解消」「教育の普及」「性別や民族に関する差別の排除」「地域社会の活性化」など、人々が暮らしやすい社会を構築するための取り組みが含まれます。この柱は、単に環境保護だけでなく、人々の生活の質を向上させ、社会的な平等やつながりを重視するという視点を提供します。

例えば、企業が従業員の福利厚生を充実させたり、安全で働きやすい職場環境を整備したりすることは、社会を支える柱の一部となります。

経済(経済的持続性)

経済はサステナビリティを支える上で無視できない柱です。持続可能な社会を実現するには、環境や社会への配慮をしながらも、長期的に成長可能な経済活動を維持する必要があります。これは単に利益を追求するのではなく、資源の効率的な利用や再生可能技術の導入によって、経済活動が環境や社会に調和する形で続けられることを目標とします。

例えば、循環型経済の導入により、製品のライフサイクル全体で廃棄物の削減や資源回収を行うことは、環境と経済の両方を支える具体的な取り組みです。

SDGs・ESG・CSR・エシカルとの違い

サステナビリティと一緒によく使われる言葉として、「SDGs」「ESG」「CSR」「エシカル」がありますが、それぞれの違いについて解説します。

SDGsとの違い

サステナビリティ:持続可能性を追求する全般的な考え方や取り組みを指す概念

SDGs:その持続可能性を実現するための具体的な国際目標

SDGsは、2015年に国連で採択された17の目標と169の詳細なターゲットを含む取り組みで、環境問題から社会問題まで幅広く対象としています。「貧困をなくす」「気候変動への取り組み」などの具体的な項目を挙げており、持続可能な未来を実現するための実践的な指針となっています。

つまり、「サステナビリティ」は広義的な理念であり、「SDGs」はその理念を具体化し、解決するための行動プランに当たります。企業にとって、「SDGsに取り組む」ということはサステナブルな活動を推進するうえでの具体的な目標設定になるため、SDGsを理解することはサステナビリティの実現において非常に重要です。

■関連記事:SDGsの達成に向けて私たちにできることとは?17の目標や取り組み事例を紹介

ESGとの違い

サステナビリティ:持続可能な社会や地球全体を目指す幅広い概念

ESG:持続可能性を企業が考慮すべき環境・社会・ガバナンスの評価軸として具体化した枠組み

ESGは企業が「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの観点に基づいて取り組むべき課題を明確にした枠組みです。特に投資の世界では、ESGは「長期的に持続可能な企業かどうか」を評価するための指針として使われています。

ESGが企業活動に焦点を当てた具体的な評価軸であるのに対し、サステナビリティはもっと広い視点を持ちます。例えば、地域活動や個人が家庭で行う環境負荷削減の取り組みなど、企業以外のレベルでも適用される概念です。言い換えれば、ESGは「企業のサステナビリティを評価するための枠組み」であり、サステナビリティは企業を含めた社会全体で実現すべき目標です。

CSRとの違い

サステナビリティ:個人や企業を含めた社会全体で持続可能性を目指す広い概念

CSR:持続可能性を踏まえ、企業が社会的責任を果たすための具体的な取り組み

CSRは、「企業の社会的責任」を意味します。これは、企業が利益を追求するだけでなく、社会に貢献する責任を果たすべきであるという考え方に基づいています。CSRは、企業が主体となって社会課題の解決に向き合うことを重視しています。

CSRは企業の責任にフォーカスしているのに対して、サステナビリティはもっと広い視点で考えられる概念です。サステナビリティは企業活動に限定されず、人々の日常生活や国際的な取り組み、政府や非営利団体の活動も含まれる広範なテーマです。また、CSRは「社会的責任」という側面が強いのに対し、サステナビリティは「経済・環境・社会が持続可能である状態そのもの」を目指す考え方です。

■関連記事:CSR(企業の社会的責任)とは?意味やCSR活動の具体例をわかりやすく解説

エシカルとの違い

サステナビリティ:持続可能性を追求する全般的な考え方や取り組みを指す概念

エシカル:人権、動物福祉、公正取引など、倫理的な視点を重視した行動や考え方

サステナビリティは環境保全や資源の管理だけでなく、経済、社会、文化など全体的な調和を保ちながら、未来の世代にも損失を与えない形で発展していくことを目的としている一方、エシカルは、道徳的な基準を基に人々や環境に優しい選択をすることにフォーカスしています。

簡単に言うと、体制や未来を維持するための大きな方針を指すのがサステナビリティで、その方針の中で「人として正しいことを選ぶ」具体的な行動に焦点を当てたものをエシカルといいます。エシカルな考え方を理解することは、サステナブルな社会の実現においてとても重要です。

■関連記事:エシカルとは?意味や身近なエシカル消費の例をご紹介

なぜサステナビリティな社会の実現が注目されているのか

なぜ、サステナビリティという考え方が社会全体で注目されているのか、主な理由を以下5つの観点から具体的に説明します。

環境問題の深刻化

地球温暖化が急速に進行しており、その影響は深刻です。2023年に公表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書では、地球の平均気温が産業革命以前に比べ約1.1℃上昇していると示されています。このわずかな上昇が、熱波や豪雨の頻発、干ばつの拡大につながっています。

日本国内でもその影響は顕著になっています。気象庁が発表した2024年の気候データによると、夏の平均気温は全国的に平年を1.8℃上回り、多くの地域で猛暑日が記録されました。

また、熱中症による緊急搬送数は一部地域で過去最多を更新しており、温暖化が健康問題に直結していることが浮き彫りとなっています。これらの状況から、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーへの移行といった取り組みが、持続可能な社会を形成するうえで重要な課題となっています。

参考:

・環境省「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)サイクル」

・気象庁「2024年夏(6月〜8月)の天候」

資源の枯渇への懸念

地球の資源は有限であり、その枯渇が現実の問題となっています。国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、石油や天然ガスなどの化石燃料の埋蔵量が減少しており、現在の消費速度では石油、天然ガスともに約50年後には枯渇するとされています。

また、水資源の不足も深刻です。WWF(世界自然保護基金)の「生きている地球レポート2022」では、世界の淡水の35%以上が高いリスクにさらされ、多くの地域で水不足が拡大しているとされています。特にアフリカやアジアの発展途上国では、農業や飲料水の確保が困難になり、社会不安の原因にもなっています。

資源を効率的に利用し、再生可能な資源を活用することで、未来の世代にも持続可能な生活の基盤を提供することが求められています。

参考:WWF「生きている地球レポート2022」

社会格差の問題

社会格差は地球規模の深刻な課題であり、多面的な問題を含んでいます。富裕層と貧困層の間での経済的な不平等は拡大傾向にあり、世界の富裕層上位1%が全資産の約38%を保有する一方で、貧困層の50%はわずか2%しか保有していません。

また、発展途上国では基本的な教育や医療、インフラへのアクセスが制限されており、経済成長における機会の格差が顕著です。特にアフリカ諸国では極度の貧困状態にある人々が約7億人と報告されています。

さらに、新型コロナウイルスの影響は、国際的な格差をさらに深刻化させ、いまだに大きな課題となっています。社会格差を解消するためには、国際社会による協力、持続可能な支援、そして長期的な復興計画が不可欠です。

参考:

・世界不平等データベース( WID)「世界不平等報告(World Inequality Report)2022」

・World Bank Group「世界の貧困に関するデータ」

企業の責任と消費者の意識変化

日本国内の消費者も持続可能性に関する意識が高まっています。ボストンコンサルティンググループの「第8回サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査結果」によると、約6割の人が「環境負荷の少ない商品を選択したい」と回答しました。特に10代の割合が最も意欲が高く、環境意識が今後の企業の競争力に直接影響を与えていることが示されています。

企業ではその意識に応え、リサイクル素材を使った製品や環境に配慮した製造プロセスを導入する動きが加速しています。

例えば、ユニクロでは服をリサイクル、リユースする取り組み、「RE.UNIQLO」を行っており、回収した服を必要とする国や人に届けたり、新たな価値を加えてお客様に届けたりという活動を進めています。また、カルビーは製造時の排出ガスを30%削減する取り組みを開始し、食品業界の環境負担低減モデルとなっています。

大手企業をはじめとした多くの企業でサステナブルな取り組みが進んでおり、短期的な利益だけでなく、社会的価値や環境配慮を考慮した持続可能な形で事業を運営することが求められています。

参考:

・ボストンコンサルティンググループ「第8回サステナブルな社会の実現に関する消費者意識調査結果」

・ユニクロ「RE.UNIQLO (リサイクル・リユース)について」

・カルビー(Calbee)「カーボンニュートラルの達成」

サステナブルな社会の実現のために企業や個人ができること

前述のように地球環境や社会的課題への取り組みが重要性を増してきています。以下で企業や個人ができる取り組み事例についてご紹介します。

企業

企業は、サステナブルな社会を構築するために多くの役割を担っています。環境保護や社会課題への配慮をビジネスに取り込むことで、持続可能な未来に貢献することが可能です。具体的には以下のような取り組みがあります。

環境に配慮した商品やサービスの利用・開発

企業が環境への影響を低減するためには、商品やサービスの開発プロセスにおいて持続可能な方法を採用することが重要です。リサイクル可能な素材や再生可能エネルギーの活用を進めることで、環境負荷を大幅に削減できるだけでなく、消費者の注目を集めやすくなります。環境に配慮した製品を求める意識が高い消費者は増加しており、これが企業の競争力向上にもつながるといえます。

具体例として、再生可能素材で作られたアパレル製品や廃棄物ゼロを目指して設計された商品包装、リサイクル素材を使った家具や電動車両など、多くの企業、業界で環境に配慮した製品やサービスを展開しています。

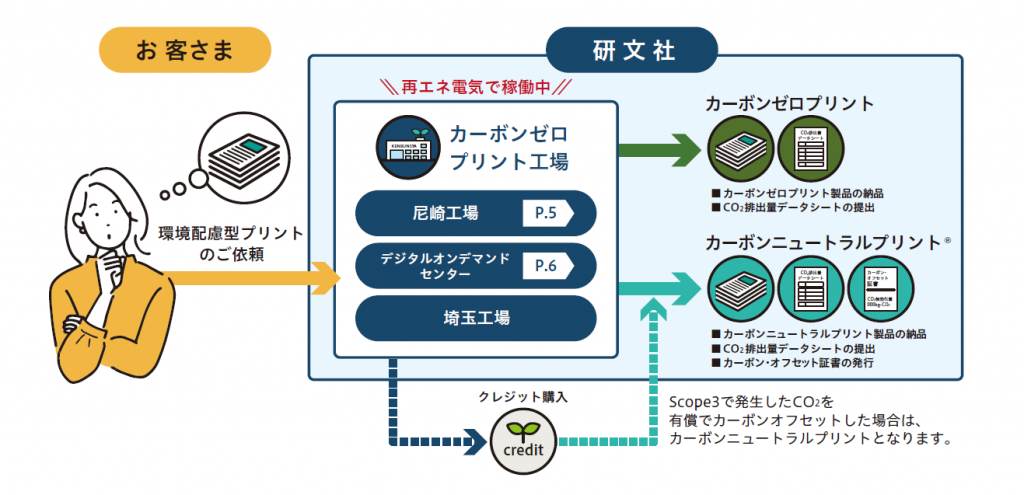

研文社でも、環境配慮型プリントという印刷物の生産工程における、CO2排出量を算出し、実質ゼロ化することで、お客様のカーボンニュートラル対応をご支援するサービスを展開しております。

労働環境の改善

労働環境の改善は、サステナブルな取り組みであり、企業の競争力にも直結します。具体的には、従業員の身体的・精神的な健康を守るためにリラクゼーションルームやフィットネスルームなどの施設を企業内に設置、ワークライフバランスを改善するために、フレックスタイム制やリモートワークの導入、育児休暇や介護休暇の拡充、子育て中の従業員向けに短時間勤務制度など、企業は従業員にとって働きやすい職場環境を提供することも重要です。

企業の長期的な成功と持続可能な社会構築に不可欠なステップといえるでしょう。

従業員教育の推進

企業がサステナブルな取り組みを実現するには、従業員の教育が不可欠です。従業員が環境問題や社会課題について理解を深め、自らの行動に責任を持つことが企業全体の持続可能な活動を支える基盤となります。

例えば、環境保護に関する研修や、ジェンダー平等・多文化理解といった社会的テーマに関する教育プログラムを提供することで、従業員が仕事を通じてより良い社会を築く意識を高めることができます。このように企業全体でサステナビリティに取り組むことが大切です。

顧客への啓発と情報発信

顧客へのサステナブルな価値観を広めることも企業の重要な役割です。商品の製造過程や環境への配慮、社会貢献の具体的な取り組みを公開することで、消費者に持続可能な選択肢を促すことができます。

例えば、SNSや本記事のようにウェブサイトを活用して、環境問題や製品のサステナビリティについてわかりやすく情報発信することが効果的です。さらに、エコなライフスタイルを提案するキャンペーンや、サステナブルな行動を賞賛するイベントを通じて顧客を巻き込むことで、環境配慮の意識を社会全体に広げることができます。

個人

持続可能な社会の実現には、企業だけでなく個人の行動も大きな役割を果たします。日常生活の中でできる小さな行動を集積することで、環境問題や社会課題の解決に貢献できます。個人が実施できるサステナブルな取り組みとして以下のようなものがあります。

環境にやさしい製品の購入

環境にやさしい製品を購入することは、個人として簡単に始められるサステナブルな行動のひとつです。環境に配慮された商品は、食品から衣料品、家具、電化製品、印刷物まで様々なカテゴリーで増えています。例えば、生分解性の食器や洗剤、オーガニック食品、リサイクル素材を活用した衣類など、選択肢が豊富にあります。こうした商品を選ぶことで、企業が進めるサステナブルな取り組みを後押しすることができます。

さらに、地元で生産された商品(地産地消)を選ぶことで、輸送による環境負荷を減らし、地域経済の活性化にも貢献できます。

食品ロスの削減

食品ロスは、サステナブルな社会の実現において解決すべき重要な課題のひとつです。日本では年間約600万トンの食品が廃棄されているとされており、一人ひとりがこの問題に向き合い、削減に取り組むことで大きな変化を生むことができます。

例えば、買い物前に冷蔵庫を確認し必要以上に食材を購入しないこと、購入した食材を長持ちさせるために保存方法を工夫する、期限が迫った食品から優先的に使用するなどの取り組みは食品ロスの削減につながります。

プラスチック使用の削減

使い捨てプラスチックの大量使用は、海洋汚染や自然環境への悪影響を及ぼす大きな問題となっています。個人が日常生活の中でプラスチック使用を控える努力をすることが、持続可能な社会の構築への貢献となります。

例えば、マイバッグやマイボトルを持参する、食器やカトラリーなどの使い捨てプラスチック製品を避け、繰り返し利用できる素材で作られた製品を選ぶなど日常生活のちょっとした選択が、多大な効果を生み出します。

エネルギーの節約

エネルギーの節約は、環境負荷を減らすために重要な取り組みです。日常生活の中でエネルギーを使わない工夫をすることで、CO2排出の削減に貢献できます。

例えば、省エネ家電の選択、電気(照明)をこまめに消す、省エネモードの活用、エアコンの設定温度の見直しなどは家庭でできる身近な取り組みであり、これは環境への貢献だけでなく、光熱費の節約につながる経済的メリットもあります。

サステナビリティについて学び周囲に情報発信

サステナブルな社会の実現に向けては、個人が知識を深めるだけでなく、それを周囲に発信することも重要です。情報を共有し合うことで、多くの人が意識を変え行動につながるきっかけをつくることができます。

例えば、書籍やオンラインコースを活用して環境問題やサステナビリティに関する知識を広げる、実践しているエコな取り組みや製品をSNSで共有、地元などで開催されている環境保護イベントに参加するなど個人が学び発信することによって、地域や社会全体での意識向上につながります。

研文社のサステナブルな取り組み

研文社では、サステナブルな社会の実現に貢献する環境配慮型プリントサービスを提供しております。このサービスは、印刷物の生産工程におけるCO2排出量を算出し実質ゼロ化することで、お客様のカーボンニュートラル対応をご支援します。

他にも、弊社工場では印刷機やインキなども環境にやさしいものに変え、森林保護に貢献するFSC®認証の取得や人体に有害なVOC(揮発性有機化合物)の低減・除去など環境への取り組みを推進しています。また、製造現場だけでなく、オフィスでもLED照明や省エネタイプのエアコンの使用など様々な場所でサステナブルな取り組みを実施しています。

まとめ

持続可能な未来を目指す取り組みは、一人ひとりの行動から始まります。小さな努力であっても、それが集まれば気候変動や環境問題への対策、大きな社会変化につながります。企業や個人、それぞれが積極的に協力していくことで、持続可能な社会の実現はより確かなものになります。

特に企業の取り組みにおいては、社会的責任への注目度の高まりや、顧客や従業員に向けた啓発、情報発信が重要な役割を果たします。その点で、研文社は印刷物という観点から、企業のサステナブルな取り組みをサポートし、持続可能な未来の実現をお手伝いできます。

この記事で、企業や個人の方がサステナビリティを意識した行動を始めるきっかけになれば幸いです。

■あわせて読みたい記事