校正記号とは、出版物やWebコンテンツをはじめとした文章の校正時に用いられる記号です。校正時の修正内容は、自分だけではなく他者にも正確に伝わる必要があります。そのため校正を行うときは、校正記号の種類や使い方についてしっかり把握しておくことが大切です。

この記事では校正の手順やルール、校正記号の重要性、よく使う校正記号などを紹介します。

目次

校正の手順とルール

校正とは誤字脱字をはじめとした文章の誤りを発見し、修正点を指摘したり、修正内容が反映されているかを確認したりする作業のことです。

まず、校正では日本語で書かれた文章と差別化するため、カタカナで修正指示を書き込みます。誰の目で見ても分かるよう、修正指示は丁寧に書きましょう。

また、校正時は赤色のペンを使うのが原則です。フルカラーの印刷物で赤色が見えにくい場合などは、別の目立つ色を使って校正することもあります。鉛筆や蛍光色のペン、太すぎるペンは避けた方がよいでしょう。

さらに、校正の作業中は元の文章が読める状態が望ましいため、基本的に修正テープや修正液は使用しません。

校正の役割やポイントについては下記記事で紹介しているので合わせて読んでみてください。

「校正の役割とは?校閲との違いや重要な理由を印刷会社が解説!」

校正記号の重要性

校正で用いる校正記号は、文章の修正を明確かつ分かりやすく伝えるために重要な役割を果たします。

校正記号は、JIS(Japanese Industrial Standards:日本産業規格)によって全国共通のルールが定められています。つまり、校正記号の意味と書き方さえ把握しておけば、誰でも校正による修正内容が分かるようになっているのです。

しかし、校正記号を使わずに独自のルールで校正を行うと、修正担当者などに正確な修正内容が伝わらない恐れがあります。場合によっては、担当者間で確認の手間が発生したり、かえって修正点が増えたりする可能性もあるでしょう。

校正記号を適切に使用すれば、修正内容は正確に伝わりやすくなり、修正にかかわる業務が効率よく進みます。作成する文章の精度を高めるためにも、校正記号は正確に使うことが大切です。

よく使う校正記号 10選

ここからは、校正時によく使う修正指示と、校正記号を紹介します。

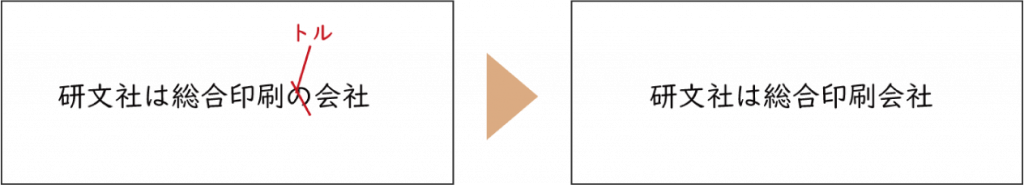

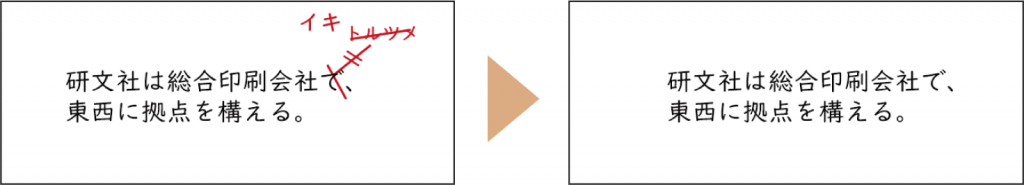

文字の削除(トル・トルツメ)

不要な文字を削除するときには、「トル」という校正記号を使います。「トル」は削除し詰めるという指示になり、「トルツメ」ともいいます。

まず、削除したい文字を斜線で消し、この部分から引き出し線を書いたら「トル」または「トルツメ」と記載しましょう。2文字以上を削除する際には始まりと終わりの文字に斜線を引き、斜線同士をつないで、取り消し線を引き、同様に書き込みます。

また、空白のままにする場合は「トルアキ」または「トルママ」と書きます。

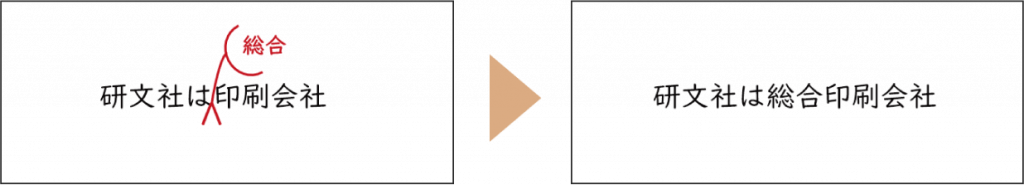

文字の挿入

文字を新たに挿入する際には、挿入箇所の下部に「Λ」と書き入れます。「Λ」の頂点から引き出し線を伸ばし、実際に挿入する文字を書き入れましょう。次に、引き入れ線を分岐させて挿入する文字を挟み込むようにして、文字を目立たせます。

挿入する文字列が長い場合は「※入ル」と記入し、余白に「※」を付けて書き込みます。

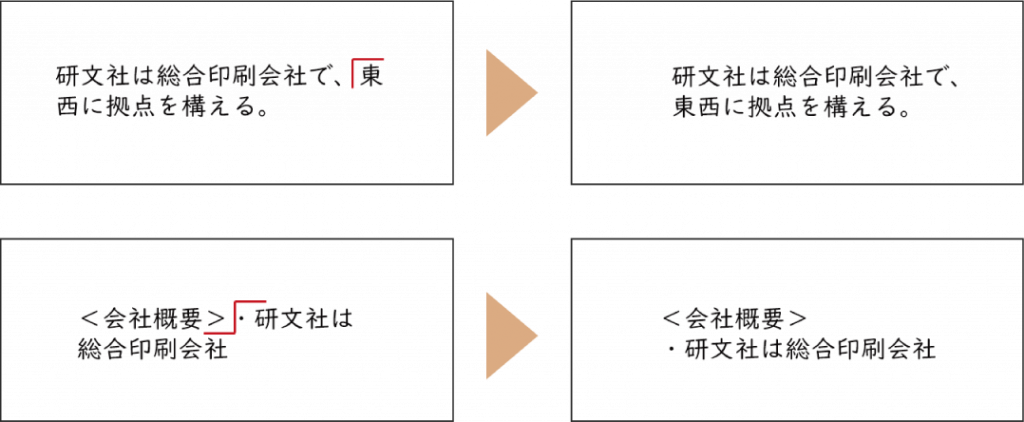

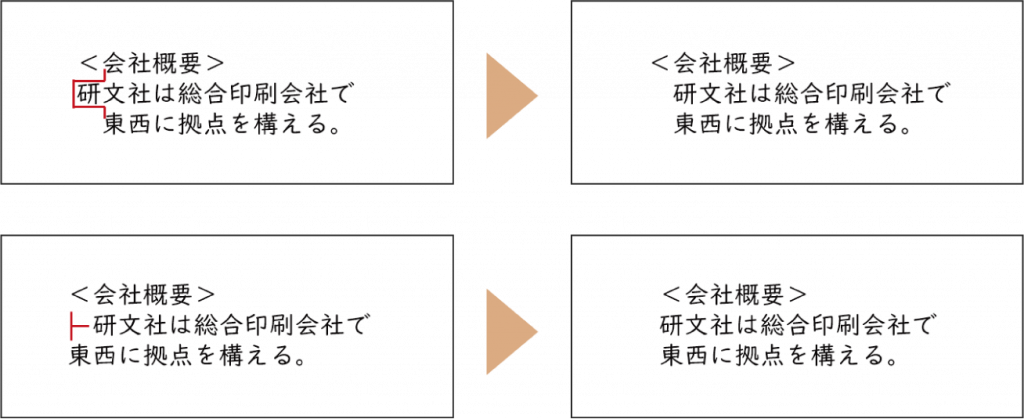

段落と改行

校正の際は文字列の途中で改行したり、段落を新しく作ったりすることがあります。

文字列の途中で改行を入れたいときは、改行したい箇所の先頭の文字にかかるようにカギカッコ開き(「)のような記号を書き入れましょう。

また、段落を新しく作りたいときは、該当部分にカギカッコ開き(「)を入れ、下部から左側に向けて線を書き加えて、階段状の記号にします。なお段落改行の場合は、段落始まりの部分を一字開ける「字下げ」が必要です。

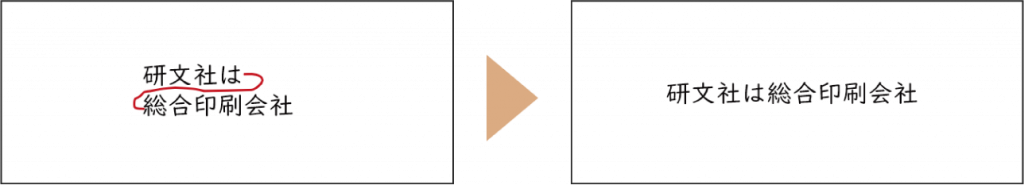

段落指示の取り消し

段落改行を取り消して、前文と行文をつなぐ指示を出すこともできます。段落を取り消すときには、前文の末尾から後文の先頭までを、文字にかからないようにしながら曲線で結びましょう。ちょうど、横向きの「S」または「逆S」のようなマークになります。

文字位置の修正

文字の位置がずれていると文章が読みにくくなるため、必要に応じて行間や行末を揃えたり、文字の位置を変えたりします。

例えば文字を後ろに下げるときは、左右逆の「コ」の字で対象の文字を囲みます。このとき、「コ」の両端は修正後の位置まで伸ばして上下に短く線を引き、修正後の位置を指定しましょう。

逆に、文字を引き上げたいときには、T字を横にしたマークを使って位置指定します。

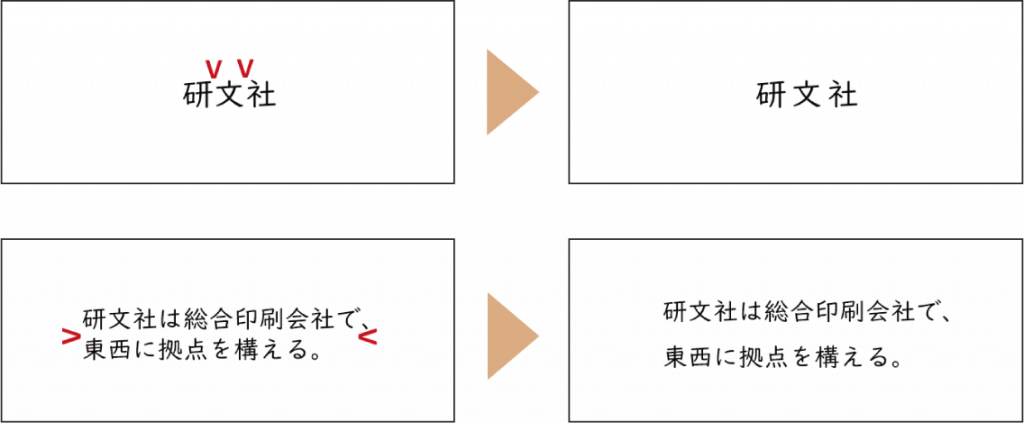

字間と行間を広げる

校正では、文字間や行間が詰まりすぎているときに文字の間を広げたり、行の間を広げたりする処理を行うことがあります。

字間を開ける場合には、文字が詰まっている部分に「V」を入れます。複数の字間を広げたいときには、広げたい部分全てに「V」を入れましょう。

行間の場合も同じように、行と行の間に「>」を入れます。

なお、文字間を詰めるときには「Λ」、行間を詰めるときには「<」を使います。

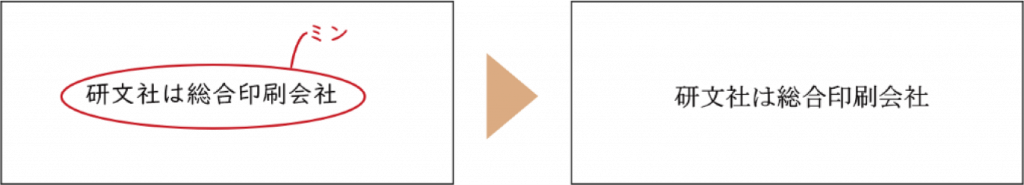

書体の指定

一部の文字列で書体を指定するときには、その文字列を丸で囲むか、上部に丸カッコ開き「(」のような記号を書き込みます。続いて引き出し線を引き、文字列の上にフォント名を記入します。

フォント名の示し方は校正のルールで決められており、明朝体は「ミン」、ゴシック体は「ゴチ」または「ゴシ」です。

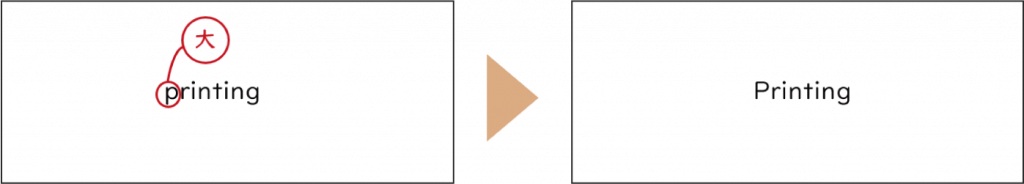

アルファベットの大文字・小文字

アルファベットの文字列では、先頭を大文字にしたり、先頭以外の場所を小文字にしたりといった校正が必要となることがあります。

アルファベットの大文字・小文字を変更する場合は、変更したい文字列を丸で囲み、そこから引き出し線を伸ばす方法で修正指示を出します。大文字にしたいときには「大」、小文字にしたいときには「小」を書き入れましょう。なお、「大」や「小」の文字は丸で囲んでおきます。

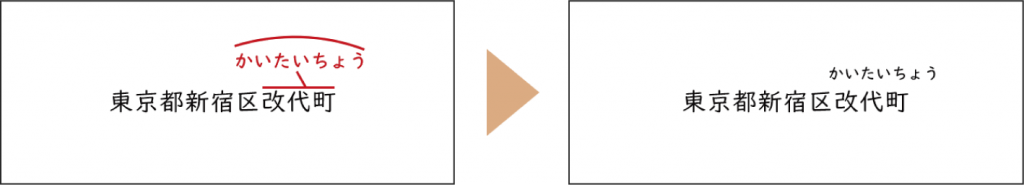

ルビ(振り仮名)の追加

文章中に読みにくい漢字があるときは、ルビと呼ばれる送り仮名を補足します。

ルビを入れたいときは、該当する文字列の上部に直線を書き入れ、引き出し線の先に読みがなを書きます。また、読みがなの上部には横向きの丸カッコ「(」を書き、ルビであることを示しましょう。

修正指示の取り消し

一度入れた修正指示を取り消したいときには、元の内容を活かすという意味で「イキ」と書き込みます。

取り消しの際は、修正した文言やその引き出し線に斜線を入れて打ち消し、近くに「イキ」と書き込みましょう。

校正の注意点とコツ

校正はよく、校閲や推敲と混同されることがあります。しかし、文脈の表現を正す校閲や、文章を練り直す推敲とは異なり、校正はあくまで誤字や脱字を正して文章を読みやすくするための作業です。そのため、校正の際に文章をブラッシュアップするのは避けましょう。

また、優れた技量の書き手が書いた文章も、誤字脱字や表記のばらつきが起こることはあります。文章が整っているように見えても油断せず、「校正が必要な部分がある」という姿勢でチェックすることが大切です。

特に、数字や固有名詞の誤りには注意しましょう。

まとめ:丁寧な校正で、制作物の品質向上や業務効率化を目指そう

校正記号を正しく使えば、文章の修正指示が意図したとおりに伝わりやすくなります。そのため、出版物やWebコンテンツを制作する上では、校正記号に関する知識を身に付けることが大切です。

誰から見ても分かる丁寧な校正を行い、制作物の品質向上や業務効率化を目指しましょう。

▼あわせて読みたい▼