社内報は、従業員に向けた企業内での情報共有を目的とした広告媒体です。経営理念や方針を伝える場として活用されるだけでなく、社内コミュニケーションの促進やエンゲージメント向上にも大きく寄与します。

本記事では、社内報の基本的な役割から具体的な制作プロセスまでわかりやすく解説します。

社内報とは

社内報は、企業が従業員に対して情報を発信する広報媒体です。その目的は単なる情報伝達にとどまらず、従業員のエンゲージメント向上や組織内のコミュニケーションを深め、企業文化を強化する役割を担っています。

従業員が日々の業務の中で知り得ない企業の全体像や他部門の動向を伝えることで、共通の目標意識や連帯感を醸成する助けとなります。

社内報は「社内の情報共有を核とし、従業員との関係をより強固にするツール」です。従業員の声を拾い上げ、それに応じた形で情報を発信することに価値があります。

社内報の目的

企業内の連携を深め、従業員が会社をより深く理解し、安心して働ける環境をつくるための重要なツールです。社内報が果たす具体的な役割を4つに分けて紹介します。

経営理念・方針やビジョンの共有

社内報を通じて経営理念や企業の方針、将来のビジョンを伝えることは、従業員に自社の目指す方向性を理解してもらうために不可欠です。企業が成長していくためには、経営陣のメッセージを周知し、従業員にその理念を体現してもらう環境を構築する必要があります。

従業員が自らの業務を企業の使命や成長につなげる意識を持つことができるようになります。

社内情報の共有

企業全体の活動や進捗状況を伝えるために、社内情報を一貫して共有することも社内報の重要な目的の1つです。特に大規模な組織では、従業員が自分の所属部署以外の活動について知る機会は限られており、情報格差が生じることがあります。

社内報はこのような格差を解消する役割を果たしています。情報共有を通じて、部門を超えた従業員間の理解を深め、一体感の醸成を促進します。

部門間の連携とナレッジ共有の促進

社内報は、異なる部門間の橋渡し役としても機能します。企業の中には、部門ごとに専門性や業務内容が異なるため、部門間での連携が難しくなることがあります。この問題を解決するのが、情報を横断的に伝えることのできる社内報です。

社内報がナレッジ共有の場として機能することで、企業全体の成長を促す一助となります。

社員のエンゲージメント向上

社内報は従業員のモチベーションを高める目的でも活用されています。特に従業員の活躍を評価し、全体に向けてその貢献を紹介する場として、社内報には強い力があります。

社員の一体感が向上し、組織全体のモチベーションアップに貢献すると同時に、帰属意識が強まります。

社内報のメリット・デメリット

社内報の形式には、大きく紙媒体とWeb媒体の2つがあります。企業の規模や従業員の働き方、目的に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。それぞれの媒体のメリット・デメリットについて紹介します。

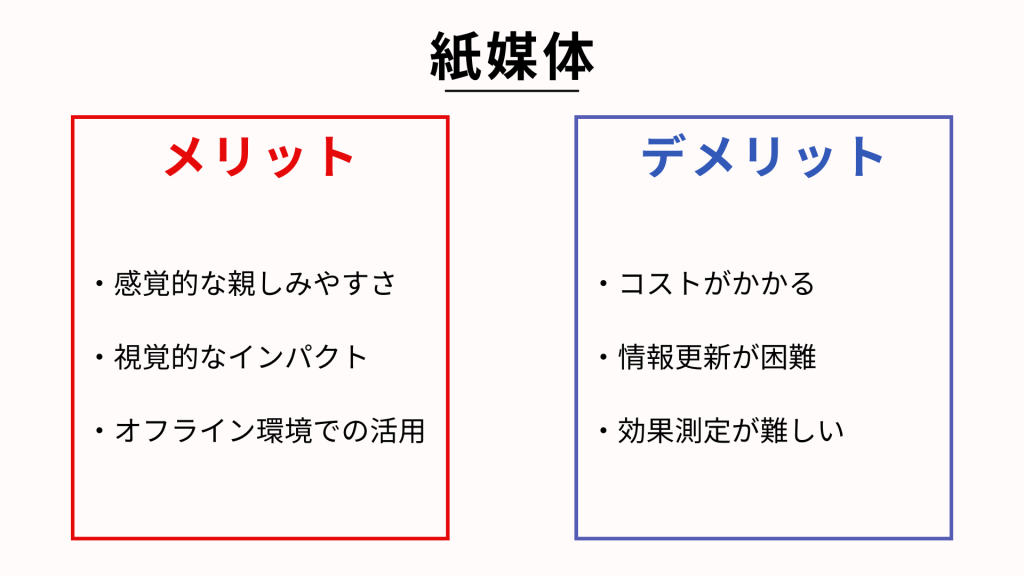

紙媒体

紙媒体の社内報は、従前からのオーソドックスな形式として広く親しまれてきました。特に情報への「物理的な接触」を通じて読み手に印象を残しやすいことが大きな特徴です。

メリット

■感覚的な親しみやすさ

実際に紙を手に取ることで、従業員への心理的な接触効果が高まります。特にアナログなコミュニケーションを好む世代にとっては読みやすさの点で優れています。

■視覚的なインパクト

紙媒体のデザインや製本にこだわることで、特別感を持たせることが可能です。特に周年記念号や特別版などでは、形として残る価値があります。

■オフライン環境での活用

どの従業員も紙媒体を容易に開いて確認できるため、パソコンやスマートフォンを使わずとも情報を共有できます。掲載内容にもよりますが自宅で家族に見せることもでき、家族のコミュニケーションを円滑にする効果も期待できます。

デメリット

■コストがかかる

紙媒体には印刷費や配布コストがかかります。また、部数の計算や配布方法にも手間がかかります。

■情報更新が困難

一度印刷してしまうと情報を後から修正することができないため、校正段階で慎重な作業が求められます。

■効果測定が難しい

紙媒体では、社員が実際に内容を読んでいるかどうかを正確に測ることが難しいのが課題です。

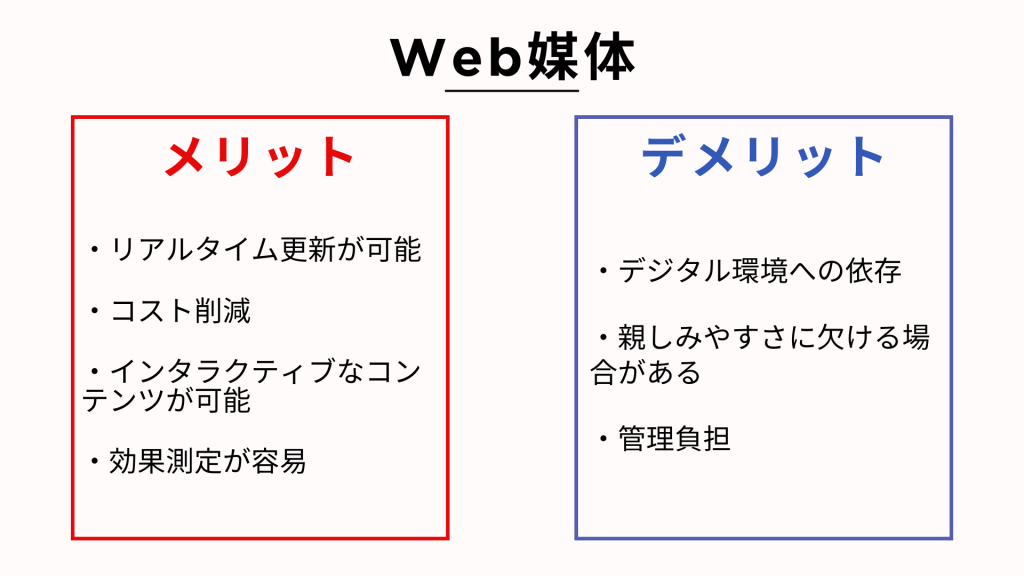

Web媒体

デジタル技術の進化に伴い、Web媒体の社内報も近年主流になりつつあります。特にリモートワークの普及に対応する形で、スマートフォンやパソコンで簡単にアクセスできる形式が求められるようになりました。

メリット

■リアルタイム更新が可能

必要に応じて情報を即座にアップデートできる柔軟性があります。社内で変化が生じた場合、迅速に対応できる点が大きなメリットです。

■コスト削減

デジタル形式では印刷費や配布費が不要で、初期投資以降の運用コストを抑えることができます。

■インタラクティブなコンテンツが可能

動画、音声、リンクなどを活用した多彩なコンテンツを作成でき、従業員の興味を引きやすくなります。

■効果測定が容易

アクセス数や閲覧時間、クリック率などを分析することで、従業員がどの情報に興味を持っているかを具体的に把握できます。

デメリット

■デジタル環境への依存

特定の端末や技術に慣れていない従業員には読まれづらい可能性があります。また、インターネット環境が整っていない場合には、利用が制限されることもあります。

■親しみやすさに欠ける場合がある

紙媒体に比べ、デジタル媒体では情報が「流れていく感覚」になりやすく、深く印象を残しづらい場合もあります。

■管理負担

Web媒体では、プラットフォームの運営やセキュリティ対策に一定の管理負担が伴います。

紙媒体とWeb媒体の社内報には、それぞれ異なる特性と用途があります。「どちらが優れているか」ではなく、目的やターゲットに合わせて適切な媒体を選ぶことが成功のポイントです。

社内報のコンテンツネタ

社内報は、従業員の興味を引き、企業に対する理解や関心を深めるためには魅力的なコンテンツを提供する必要があります。ここでは、社内報に適したおすすめのコンテンツネタを紹介します。

経営・会社ビジョン

経営陣の思いや会社の目指す未来を伝えるコンテンツは、従業員に企業の方向性を理解してもらう上で重要です。これにより、従業員が自社の目的を実感しながら働ける環境がつくられます。

例)

- 社長や経営陣からのメッセージ: 経営陣が会社の現状や目指す方向性を語りかける特集記事

- 企業の中期的、長期的な戦略紹介:会社が目指している未来に関する具体的な計画をグラフィカルに解説

- 理念に関連する社会貢献活動:企業理念に紐づくCSR(社会的責任)活動や地域貢献の具体例をピックアップして、従業員が理念の実践を身近に感じられるようにする

- 企業の価値観に関する物語:会社の価値観を体現する実例やストーリーを共有して従業員の共感を促す

- ・企業が目指す業界でのポジショニング:業界内でどのような地位や役割を目指しているかを示し、競合との差別化ポイントや独自性を従業員に伝える内容

従業員紹介・社内コミュニケーション

従業員の活躍や個性を知ることは、社内コミュニケーションを促進し、従業員同士のつながりを深める目的につながります。

例)

- 新人社員紹介:新たに入社した社員の顔写真と簡単なプロフィールを掲載

- 業務外の趣味や特技紹介:社員が持つ意外な趣味や特技を記事にして親しみを感じられる内容にする

- 社内でのチーム活動紹介:部署ごとの取り組みや社内サークル、部活動の活動を掲載

- 従業員の表彰、受賞歴:チームや個人が達成した成果や受けた表彰を紹介してモチベーション向上を促す

- 会社や社員にまつわるクイズ:意外と知らない人が多い会社や社員にまつわる内容をクイズ形式で掲載。例えば、「会社のロゴを描いたデザイナーは誰?」や「社員の中で最も長く在籍している人の入社年は?」など関心を引き付ける内容を提供

業務ノウハウ・スキルアップ

業務に役立つヒントやノウハウを共有することで、従業員が実際の業務でスキルを磨き、成長するためのきっかけを提供します。

例)

- 成功事例のシェア:ある案件の成功までのプロセスや具体的な手法を解説

- 失敗事例のシェア:「これは避けたい」といった失敗事例を紹介し、それをどう克服したか、学びに変えたかを共有する記事。従業員が同じミスを避ける参考になる内容

- 専門知識のヒント:業務に役立つ資格やトレンド情報を提供

- ベストプラクティス共有:他の部署やチームが取り入れた業務改善モデルやツールを従業員に共有

- 社内のオススメツール、アプリ紹介:業務効率を上げるための便利なツールやアプリをピックアップし、その使用方法やメリットを解説。例として、タスク管理ツールやプロジェクト管理プラットフォームの活用法を紹介

社内イベント・ニュース

社内イベントや企業活動を報告するコンテンツは、社内の一体感を醸成し、企業活動への理解を深める役割を担います。

例)

- 社内イベント告知:季節行事や社員研修の情報を事前告知

- イベントレポート:社内運動会や懇親会の様子を写真やコメントとともに振り返る

- 社内アンケート結果の共有:従業員の意見や調査結果をグラフやコメントとともに掲載

- 業界関連ニュース:業界のトレンドや自社の取り組みがメディアで取り上げられたニュースを共有

- 新プロジェクトの発表:これから始まるプロジェクトや取り組みを紹介し、参加方法や目標などを説明。進行中のプロジェクト報告と合わせて、社内の全員が進捗を把握できるようにする

福利厚生・健康情報

従業員の生活や健康を支援する情報を提供することで、心身ともに充実した働き方を実現するサポートとなります。

例)

- 健康診断の案内:定期健康診断や予防接種に関する情報を掲載

- 利用可能な福利厚生を紹介:社宅制度、保育補助、リフレッシュ休暇などあまり知られていない制度も含めて詳しく解説

- 社内リソースの利用案内:社員食堂メニューやトレーニングジムの利用方法など具体的なサービス内容の共有

- 月ごとに異なる健康テーマの特集:「2月は『心の健康月間』」、「6月は『デスクワークによる肩こり予防』特集」のように、季節や時期に合わせた健康テーマを取り上げ、具体的なアドバイスや取り組みを共有

- 食事管理アドバイスや社内のおすすめランチ情報:健康的な食事をテーマにしたアドバイス(例:「簡単ヘルシー弁当レシピ」や「食事改善に役立つ栄養情報」)。加えて、社員が利用できる近隣のランチスポット紹介も。

社内報制作の流れ

社内報制作を円滑に進めるための具体的なステップを解説します。

目的・ターゲットの設定

社内報制作の第一歩は「目的」と「ターゲット」の明確化です。目的には企業文化の浸透や従業員間のコミュニケーション促進などが含まれます。一方でターゲット設定は文面の方向性や内容を決める上で非常に重要です。例えば、全従業員向けなのか部署ごとなのか、それとも新入社員や特定の役職者向けなのかを具体的に検討します。この段階での明確化が、社内報全体の成功を左右します。

コンテンツ企画

社内報の企画段階では、読者が興味を持つと同時に、企業の目的を達成できるコンテンツを検討します。例えば、季節に応じた特集や従業員のインタビュー、業績報告、最新のニュースなど前述で紹介したような魅力的なコンテンツネタ情報を組み合わせることがポイントです。

また、全読者に親しみやすい内容で参加型の企画を盛り込むことで、エンゲージメントを高めることができます。この段階では情報量のバランスも意識し、読みやすさを重視します。

制作計画の立案

制作計画は、スケジュールの具体化や予算の管理、チーム編成を明確にする重要なプロセスです。例えば「記事執筆を〇週間以内に完了する」など、タイムラインを詳細に設定し、全体の流れを把握します。

また、印刷会社やデザイナーなど外部パートナーとの調整も含めた計画を立てることで、進行がスムーズに行われます。計画を集約し、適切な役割分担を行うことで効率的な制作体制が構築可能です。

記事執筆・素材収集

社内報の本質である記事執筆と素材収集も制作の中心です。この段階では、ターゲットに親しみと役立つ情報を与える記事を、わかりやすい言葉で記述することが大切です。同時に素材の収集も進め、写真やイラスト、データを活用して視覚的な魅力を高めます。素材は権利に配慮した選定が求められるほか、社員の協力を得ることでリアルな視点を伝える内容が実現できます。

デザイン:校正

記事と素材を組み合わせた社内報全体のデザインを行い、最終校正で品質を向上させます。デザインでは、情報がわかりやすく整理され、色合いやレイアウトが読み手に心地よいものを目指します。校正段階では、誤字脱字や表現の適切さを徹底的に確認するとともに、内容やビジュアルの整合性もチェックします。この段階で完成度を最大限に高め、印刷へ進む準備を整えます。

印刷・納品

完成したデザインをもとに印刷を依頼します。印刷工程では、用紙の種類、サイズ、色合いなどの具体的な仕様確認が必要です。また、印刷会社とのやり取りでは納期や品質条件が守られているかを確認し、トラブルを防ぎます。納品された社内報は、内容や仕上がりを再度確認して、計画通りの状態であることをチェックするのが最後のステップです。

読まれる社内報の運用ポイント

社内報は「読まれる」ことが重要です。読者にとって価値のある内容を提供しつつ、見やすさ、配信方法、フィードバックを意識した運用が成功の鍵となります。以下に具体的なポイントを紹介します。

読者目線でのコンテンツ作成

社内報のコンテンツは読者目線で作成することが重要です。社員が知りたい情報、期待する内容、共感を得やすいテーマを提供することで、関心を引き付けることができます。

例えば、特集記事では「社員の成功事例」や「働く上で役立つ情報」などを取り上げると効果的です。また、社内調査やアンケートを行い、社員の関心事やニーズを反映させた内容を積極的に企画しましょう。

視覚的に魅力的でわかりやすいデザイン

社内報のデザインは、視覚的な魅力と可読性が重要です。色やレイアウト、フォントの選定を通して、読者が情報を簡単に理解できる構成を目指します。

例えば、写真や図表、イラストを効果的に用いることで情報をビジュアル的に補足し、記事の内容を引き立てることができます。さらに、余白やセクション分けを工夫し、全体にメリハリをつけることも、読みやすさの向上につながります。

企業に合った媒体の選定

紙媒体やWeb媒体など、社内報を運用する上で最適な媒体を選ぶことは重要です。例えば従業員がデスクで働く環境の場合は紙媒体、リモート中心の勤務形態ではWeb媒体が適している場合もあります。社内報の形式には、PDF形式、社内ポータルでの配信、スマートフォン向けのアプリなど多様な選択肢があります。企業の文化や社員の働き方に適合した選択を行うことで、配信効果を最大化できます。

継続的な改善と双方向のコミュニケーション

読まれる社内報を継続的に運用するためには、読者からのフィードバックを積極的に収集し、それを次回に反映させるための取り組みが欠かせません。アンケートやヒアリングを通じて、社員が感じたメリットや改善点を把握します。

また、双方向のコミュニケーションを促進するため、社員からの投稿やニュース提供を受け付ける仕組みを設置すると、社内報がより親しみやすいものになります。

まとめ

社内報は、従業員間の連携を深め、企業文化を浸透させるための重要なツールです。読まれる社内報を制作するには、読者目線のコンテンツ作成、魅力的なデザイン、適切な媒体選び、継続的な改善が欠かせません。

しかし、その制作プロセスには時間や専門的な知識が必要な場合もあります。当社では、企画、デザインから印刷、社内報制作を総合的に支援しております。

大手金融機関様やメーカー様をはじめ多くの社内報制作実績があります。ぜひお気軽にお問い合わせください。