展示会への出展は新規顧客の獲得や自社・自社製品のアピールのための有効な手段です。では、展示会の出展のためにはどのような準備を進めればよいのでしょうか。展示会の規模にもよりますが、半年前までには展示会で達成したい目標を整理し、企画を決定する必要があります。また、展示会の開催に必要な備品のリストを作成し、早い段階から準備することが大切です。

本記事では、展示会の出展準備のスケジュールや、展示会を開催するときに必要な備品の一覧、展示会の準備をスムーズに進めるコツをわかりやすく解説します。初めて展示会の担当者になられた方や、これまでの準備の見直しをしたい方の参考になれば幸いです。

目次

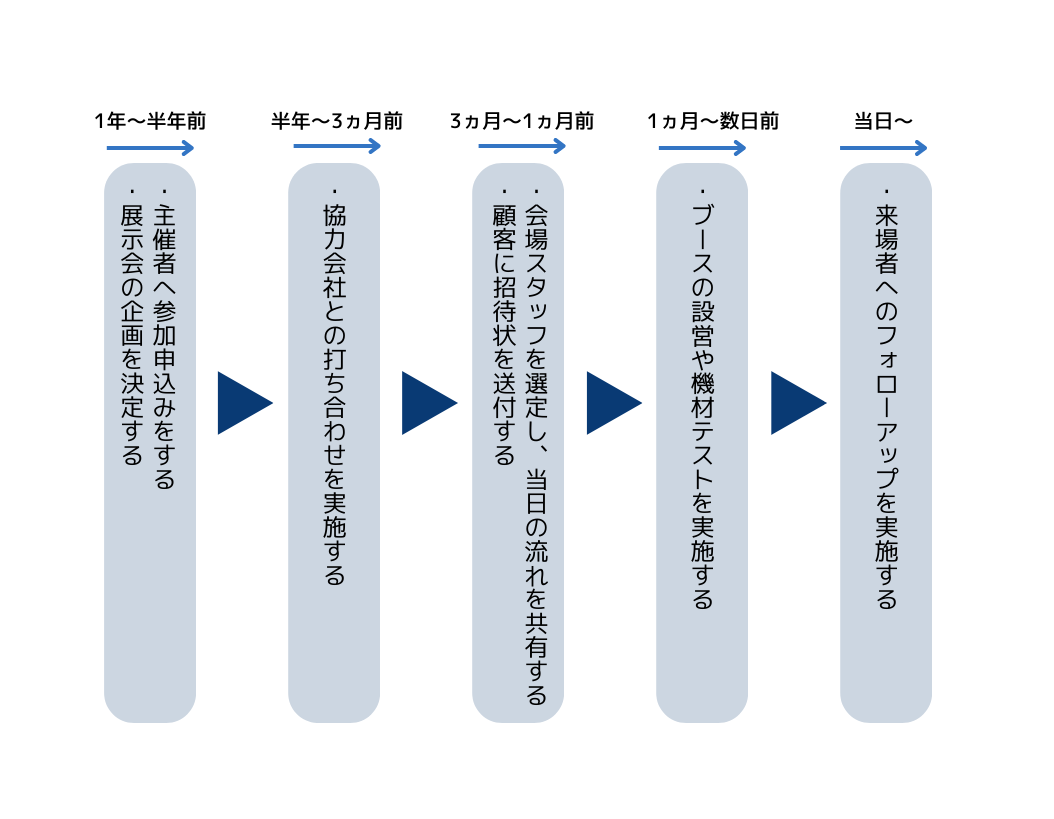

展示会の出展に向けた準備スケジュール

まずは、展示会準備の大まかなスケジュールと業務の概要を理解しておきましょう。展示会準備でやることは多くあり、1年~半年前から計画を立てて進めます。遅くとも半年前までには展示会の企画を立て、3ヵ月前までに協力会社の選定や、ブースのレイアウトを決定しましょう。

具体的なスケジュールの流れについては以下の通りです。

展示会の企画を決定する

まずは展示会の企画を決定しましょう。展示会の企画は、下記の5つの項目を決めることで具体化できます。

- 展示会に出展する目的

- 展示会で達成したい目標

- 展示会でアプローチしたいターゲット

- 展示会の制作物(出展内容)

- 当日のオペレーションの流れ

特に大切なのが、展示会で達成したい目標を数字で表すことです。

たとえば、見込み顧客の獲得を目指す場合は「名刺獲得数◯◯枚」などの数値目標を決めることで、展示会の反響を客観的に測定できます。

ただし、自社のターゲットと異なる顧客から名刺をもらっても、商品の売上拡大にはつながりません。

展示会でアプローチしたい顧客の人物像を明確化し、ターゲットに刺さるような出展内容を考えましょう。

主催者への参加申込みをする

展示会の主催者への参加申込みを必ず忘れないようにしましょう。展示会は受付可能なコマ数が埋まり次第、参加企業の募集を停止します。

ほとんどの場合、展示会の受付期間は、開催1年前から半年前までになっています。展示会によっては、もっと前から受付が開始されていることもあるため、主催者のホームページを確認してください。

協力会社との打ち合わせを実施する

展示会の準備は自社だけでなく、外部の企業と協力しながら進めることが一般的です。

必要な準備には、展示ブースの設計や施工、当日の設営や制作物の搬入、必要な什器・備品の手配、チラシ・パンフレットの作成、来場者に配布するノベルティの用意などがあります。

一社に依頼すれば済むものではないため、早い段階から協力会社を選定し、打ち合わせを実施する必要があります。この段階で展示会に参加するときに必要な備品や、ブースを設営するための什器などを確認し、リスト化しておくことも大切です。

顧客に招待状を送付する

展示会の3ヵ月前から1ヵ月前までは、集客に力を入れる期間です。手配したチラシやパンフレットをチェックし、自社の顧客に招待状を送付しましょう。

SNSを運用している場合は、展示会への参加発表や日程についてのお知らせを行うことで集客増が見込めます。展示会の当日も、商品の魅力を伝えるカタログや印象的なノベルティを配布することで、顧客と良好な関係を築くことが可能です。また、展示の感想を聞くアンケート用紙を用意すれば、来場者からフィードバックを得ることができます。これらも前もって準備を進めておくとよいでしょう。

■関連記事:成功する展示会案内状のデザインとは?効果的なメールの書き方も解説

展示会前の事前プロモーションで集客力UP

展示会当日に多くの来場者を集めるためには、開催前からしっかりとプロモーション活動を行うことが重要です。自社の既存顧客に招待状や案内メールを送るのはもちろん、ホームページやSNS、業界メディアなどを活用して広く出展告知を行いましょう。

また、出展内容や目玉商品、デモンストレーションの予定など、来場者の関心を引く情報を事前に発信することで、ターゲット層からの関心度を高めることができます。さらに、オンラインイベントやウェビナーを活用して事前のファンづくりや商品説明を行うのも効果的です。集客施策を複合的に実施し、展示会当日の盛況につなげましょう。

会場スタッフを選定し、当日の流れを共有する

展示会当日は、会場スタッフが来場者にチラシやパンフレットを配布したり、展示ブースで案内を行ったりします。会場スタッフを選定し、当日のオペレーションの流れや注意点を共有しましょう。商品のデモ(実演)を実施する場合は、リハーサルも行います。

ブースの設営や機材テストを実施する

展示会の数日前になったら、会場でブースの設営を行います。設営の際は下記の3点に注意しましょう。

- 近くの通路からブースが見渡せるか

- ブースに入りづらいような構造になっていないか

- パネルやポスターが影に隠れていないか

また、当日機材を使用してプレゼンやパフォーマンスを実施する場合は、機材テストも行います。特にインターネット環境が悪いとPCやタブレットが使用できないため、必ず現地で確認しましょう。

来場者へのフォローアップを実施する

展示会の準備とは少し異なりますが、出展後は必ず来場者へのフォローアップを実施しましょう。せっかく展示ブースに足を運んでもらっても、アフターフォローを行わなければ、将来的な商談や案件の獲得につながりません。

来場者へのフォローアップのポイントや、電話、メール、DM(ダイレクトメール)などを用いたアフターフォローのメリット・デメリットについては、下記の記事を参考にしてください。

■関連記事:展示会後のフォローを成功させるポイントとは?事前準備の手順やおすすめ手法もご紹介!

展示会準備のチェックリストを活用しよう

展示会の準備を効率的かつ確実に進めるためには、チェックリストの活用が非常に有効です。事前に準備すべき項目や必要な物品、スケジュールごとの作業タスクを書き出してリスト化しておくことで、抜け漏れを防ぐことができます。

特に大規模な展示会では関係者が多く作業も煩雑になりがちなので、担当者ごとにやるべきことを明確にし、進捗状況を随時チェックすることが大切です。また、チェックリストは印刷してチームで共有したり、クラウドツールを利用して管理したりするのもおすすめです。展示会当日の直前にも再度リストを確認し、万全の準備で本番を迎えましょう。

展示会の参加に必要な備品

展示会会場で必要となる準備物として、以下のようなものがあります。

ブースを設営するための什器

ブースを設営し、制作物を展示するためには什器が必要です。什器は協力会社や展示会の主催者から貸出を受けることが一般的です。

例えば、下記のような什器はレンタルすることができます。

- テーブル

- 椅子

- モニター

- パネルスタンド

- 受付カウンター

- ラック(カタログやパンフレット用)

- ショーケース

- マイク

- スピーカー

人気のものは展示会に合わせてすぐにレンタルされてしまう可能性があるため、早めに確保しておきましょう。ブース設営は、出展スペースの大きさによっては非常に手間がかかるため、業者に一式依頼するのも手段のひとつです。

商品の魅力を伝えるカタログ

商品の魅力を伝えるには、ショートフォームカタログと呼ばれるカタログが適しています。ショートフォームカタログは、通常のカタログの重要な部分を抜粋し、商品の特徴や機能をピンポイントに伝えるための冊子です。

初対面の来場者に分厚いカタログを手渡すよりも、かさばらないショートフォームカタログを配布するほうが目を通してもらえる確率が高くなります。展示会でカタログを配布する場合は、ショートフォームカタログを用意しましょう。

来場者に配布するノベルティ

来場者にグッズやノベルティを配布することで、印象に残りやすくなります。ノベルティの例として、ボールペンやメモ帳などの文房具や、ファイル・カレンダーなどの日用品、資料を持ち帰るための封筒・紙袋などが挙げられます。

最近は、SDGsに配慮したエコ素材を使用したノベルティや、脱プラスチック製品、繰り返し利用可能なグッズを配布するケースが増えてきました。

SDGsに貢献したノベルティを配布することで自社のイメージアップにつながります。

当社では、紙のスマホスタンドや時期にもよりますが卓上カレンダーなど実用的なものをノベルティとして手配しています。

■関連記事:ノベルティの効果とは?目的や効果の高いノベルティを5つ紹介

来場者へ渡すアンケート用紙

来場者にアンケート用紙を配布すれば、見込み顧客の課題やニーズをヒアリングでき、商談に活かせます。さらに、来場者からみた展示内容の感想を聞けることで、次回の展示会に向けた改善点を探すことも可能です。

また、アンケート用紙だけでなくボールペンも準備しておくとよいでしょう。

目を引くブースデザイン・レイアウトのポイント

展示会で多くの来場者の注目を集めるためには、ブースのデザインやレイアウトが非常に重要です。まず遠くからでも目に留まりやすいカラーや装飾を活用し、自社や製品の特徴が一目で伝わるように工夫しましょう。

また、ブース内には来場者が自然と足を止めやすい導線を設けたり、動線を妨げない配置にしたりすることもポイントです。商品の魅力やコンセプトを効果的にアピールできるパネルや大型モニターの活用も効果的です。さらに、体験コーナーやデモスペースを設けることで、興味を持った方に直接商品に触れてもらうこともできます。競合他社のブースと差別化を図り、記憶に残る空間を目指しましょう。

■関連記事:展示会のポスターやパネルに効果的なデザインや作り方を解説

展示会の準備をスムーズに進めるコツ

展示会の準備をスムーズに進めるコツは3つあります。

特に、初めて展示会に参加する場合は、以下のポイントを意識しましょう。

- 全体のスケジュールを把握しておく

- 役割分担を明確にしておく

- 会場を下見しておく

展示会の成否を分けるのは、どれだけ計画的に事前準備できたかどうかです。

本記事で紹介したスケジュールを参考に、全体の段取りを確認しておきましょう。

全体のスケジュールを見える化すれば、展示会の「1年前~半年前」「半年前~3ヵ月前」「3ヵ月前~1ヵ月前」「数日前」の各フェーズで何をすべきかが明確になります。

また、展示会当日の役割分担を明確にしておくことも大切です。展示会当日は、主に「呼び込み」「プレゼン」「商談」の3つの仕事があります。

誰がどの仕事を担当するのかを話し合い、本番に向けて自分の役割を習熟することが大切です。

当日困らない!トラブル対策とよくある課題

展示会当日は想定外のトラブルが発生することも珍しくありません。例えば、搬入資材の遅延や展示機材の不具合、電源・ネットワークトラブル、スタッフの不足などが代表的な課題です。こうしたトラブルに備えて、予備の備品や機材を持参したり、現地のサポート窓口の連絡先を控えておくと安心です。

また、チーム内で当日の連絡手段や緊急時の対応フローを事前に共有しておくことも重要です。さらに、悪天候や交通機関の遅延といった外部要因にも注意し、余裕を持ったスケジュールで行動しましょう。よくある課題やトラブル事例を事前に把握し、万が一の際も臨機応変に対応できる体制を整えておきましょう。

成果につなげるアフターフォロー戦略

展示会が終わった後のアフターフォローこそが、新たな商談や取引に結び付く重要なプロセスです。会期中に獲得した名刺や商談記録は、できるだけ早く整理し、来場者ごとに最適なタイミングと方法でフォローアップを行うことが大切です。

例えば、お礼メールの送付や個別の提案資料、来場時に関心を示した製品の追加案内など、相手のニーズに合わせたアプローチが効果的です。また、アンケート回収結果の分析も忘れずに行い、今後の営業活動や商品開発に活かしましょう。しっかりとしたアフターフォローを実施することで、展示会の成果を最大限に高めることができます。

まとめ

展示会に参加することで、自社の商品の魅力をアピールし、新規顧客獲得につなげることができます。展示会を成功裏に終わらせるには、計画的に準備を進める必要があります。

遅くとも半年前には展示会の企画を決定し、主催者への参加申込みも早めに済ませておきましょう。

また、全体のスケジュールを把握し、会場への搬入や設営に関する手配、会場スタッフの選定、招待状の送付、来場者に配布するグッズやノベルティの用意など、一つずつ準備を進めていくことが大切です。

■あわせて読みたい記事