現代のビジネス環境において、ブランディングは単なるロゴやキャッチコピーを作る活動以上の重要性を持っています。企業が市場で競争優位性を築き、顧客や従業員からの信頼を獲得する上で、戦略的なブランディングの構築は不可欠です。

しかし、「ブランディングとは具体的にどのような活動なのか」「何を目的に、どのような流れで進めれば良いのか」といった疑問を感じているマーケティング担当者や広報PR担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ブランディングとはという基本的な定義から具体的な実施手法、企業にとってのメリットに至るまでを詳しく解説します。

ブランディングとは

ブランディングとは、企業や商品が持つ価値やイメージを明確化し、その価値を消費者や社会に広く認識・理解してもらう行為やプロセスを指します。自社や自社の商品・サービスに対して市場や顧客に「どんな印象を持ってもらいたいか」を戦略的に形づくり、それを継続的に強化していき、他社と差別化する取り組みです。

そして、このプロセスの中心にあるのが、「ブランド」という概念です。

ブランドとは、単なるロゴや名前ではありません。企業や商品・サービスに対して市場や顧客が認識する「価値」や「イメージ」の総称です。

ブランディングを形成する要素

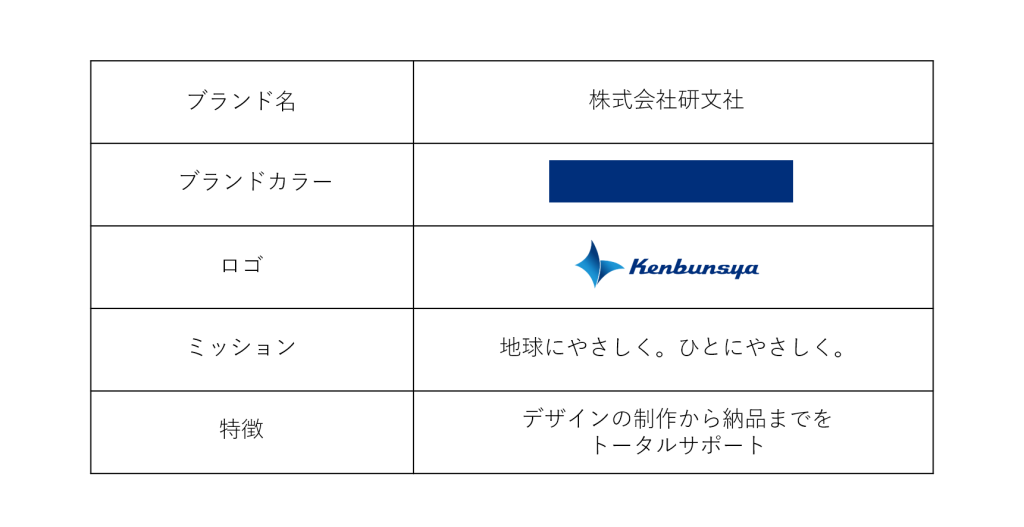

ブランディングを成功させるためには、いくつかの重要な要素が相互作用し、統一された戦略として機能していることが不可欠です。ブランディングにおける主要な形成要素として以下のようなものがあります。当社を例にご紹介します。

ブランディングとマーケティングとの違い

マーケティングは商品の売上を最大化するために、市場や顧客ニーズの分析を基に戦略を設計・実行する活動を指します。一方、ブランディングは「その商品や会社がどのように顧客から認識されたいか」というブランドの価値やアイデンティティを構築する活動です。

マーケティングが具体的な施策を通じて商品の認知を広げるのに対し、ブランディングはその認知がポジティブで信頼感のあるものになるよう働きかけます。両者は互いに補完し合い、良いマーケティングがブランディングを支え、強いブランドがマーケティングを後押しします。

ブランディングとプロモーションとの違い

プロモーションは、広告やキャンペーン、イベントなどを通じて商品やサービスを顧客に訴求し、認知や購入を促進する具体的な活動です。一方、ブランディングは、このプロモーション活動を含むすべての顧客との接点においてブランドの価値や魅力を伝える取り組みです。

プロモーション単体でも商品やサービスの効果的な訴求は可能ですが、しっかりとしたブランディングがあることで、プロモーションのメッセージはより深く顧客に届き、その効果が高まります。

■関連記事:プロモーションとは?種類やPRとの違いを解説!

ブランディングの種類と具体的な手法例

ブランディングは企業や組織が持続的な成長を実現するための重要な戦略であり、その種類はターゲットや目的に応じて大きく異なります。以下ではそれぞれの3種類について解説します。

インナーブランディング

インナーブランディングとは、企業内部に向けたブランディングのことを指し、社員や組織内のステークホルダーに対して会社のビジョンや価値観を浸透させる取り組みです。

社員が自社を「誇りに思えるブランド」と感じることで、業務へのモチベーションが向上し、顧客に対し一貫性のあるブランド体験を提供できるようになります。具体的な手法として、社内報の発行や、社内イベントの開催などがあります。

■関連記事:インナーブランディングとは?目的や進め方、具体的な手法を紹介

商品・事業ブランディング

商品・事業ブランディングは、企業が提供する商品やサービス、または事業そのものの価値を向上させるために行われるブランディング活動です。

具体的な手法例として、WebサイトやSNS、プレスリリースなどのオンライン媒体、セミナーやイベントなどのオフライン媒体を活用することでブランド価値の向上に寄与します。

採用・育成ブランディング

採用・育成ブランディングは、求職者に向けて企業の魅力や強み、理念などを伝え、「この企業で働きたい」と感じてもらえるように行われるブランディング活動です。具体例としては、採用サイトやSNSなどがあります。

ブランディングを行うメリット

ここでは、ブランディングを行うことで得られる具体的なメリットを紹介します。

他社との差別化(競争優位性)の確立

ブランディングの最大のメリットのひとつが、他社との差別化を図り競争優位性を確立できる点です。現代市場には多くの類似商品やサービスが存在し、競争が激化しています。ブランディングを通じて自社の独自性を消費者に伝えることで、競争力と信頼性を向上させ、市場から際立つ存在になることができます。

これにより新規顧客層からの関心を引きやすくなり、商談機会が広がります。また、独自性の認知が進むことで価格競争から脱却でき、顧客は価格ではなく価値を基準に購入を判断するようになります。他社との差別化を確立することで、購入行動の継続を促し、中長期的な売上向上へとつながります。

顧客ロイヤリティの向上

ブランディングを行うことで、顧客との信頼関係の醸成が可能になり、顧客ロイヤリティの向上を実現します。これは「収益の安定」「競合からの顧客流出防止」「口コミによる新規顧客獲得」など、多くの長期的なメリットをもたらします。ブランディングを通じて顧客との強い信頼関係を築くことは、競争の厳しい市場で成功するために重要な戦略となります。

マーケティングの効率化

ブランディングは、企業やその商品の認知度と信頼性を向上させるだけでなく、マーケティング活動全体をより効果的に、かつ費用対効果の高いものにする助けとなります。

信頼性が高いブランドは認知されやすく、多くの消費者に好意的な印象を与えるため、広告費の削減、一貫性を持つキャンペーン、多くのリピート購入、口コミ効果の促進など、マーケティング活動全体にポジティブな影響を与えます。効果的なブランディング戦略は単なるマーケティング以上の価値をもたらします。

ブランディングを成功させるポイント

企業が競争の激しい市場で長期的に勝ち残るためには、優れたブランディングが必要です。以下でブランディングを成功させるための4つのポイントを解説します。

現状を分析する

ブランディングを成功させるためには、ブランド構築の方向性を明確にすることが欠かせません。そのためには、客観的な分析を行い、適切なフレームワークを活用することが有効です。現状分析を行う際に活用できるフレームワークは以下のようなものがあります。

<3C分析>

3C分析は、自社(Company)、競合(Competitor)、顧客(Customer)の視点から現状を整理するフレームワークです。ブランドの競争力を市場環境にあわせて最適化し、ターゲット顧客に魅力的な価値を提供できるようになります。

<PEST分析>

PEST分析は、外部環境を「政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)」の観点から整理し、自社が直面する影響や市場の動向を俯瞰的に把握するためのフレームワークです。外部環境からの影響を考慮した戦略を構築でき、自社ブランドのリスクを軽減し、機会を最大化することができます。

<SWOT分析>

SWOT分析は、自社の内部と外部環境を総合的に整理するフレームワークで、「強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)」の4つの視点を考察します。内部と外部の視点を交えて、自社ブランド戦略の具体的な施策を考えるための重要な手法です。

これらのフレームワークは、現状分析のための基礎であるとともに、ブランド成功への道筋を導き出すための道具として不可欠です。

■関連記事:マーケティングや営業のヒントに!代表的なフレームワーク5種類をご紹介!

ブランドコンセプトを明確にする

ブランドコンセプトの明確化はブランディングの基盤となる重要なプロセスです。ブランドの存在意義や目指す方向性を具体的に言葉にすることで、ターゲット顧客に価値を伝えやすくなります。まず、ミッション(ブランドが持つ目的)とビジョン(ブランドが目指す未来)を設定し、活動指針を統一させましょう。

また、顧客が求める価値を理解し、ブランド独自の強みや個性を反映させることも必要です。さらに、ブランドの人格(例えば親しみやすさや専門性など)を設定することで、顧客が感情的に共感しやすいブランドを作り上げることができます。

このようにコンセプトを明確化することで、社内外において統一されたブランドイメージを発信でき、市場での競争力を高めることが可能になります。

顧客とのエンゲージメントを築く

ブランディングでは、顧客との深い関係性を築くことが成功への鍵となります。エンゲージメントは企業と顧客が感情的なつながりを持つ状態を指し、リピーターや口コミによる拡散を生む重要な要素です。

顧客とのエンゲージメントを高めるには、まず共感を呼ぶブランドストーリーの発信を行いましょう。ブランドの誕生背景や理念、製品開発のこだわりなどを伝えることで、顧客との心の距離を縮めることができます。また、SNSやメールを活用して顧客との双方向コミュニケーションを頻繁に行い、顧客の意見や質問に真摯に対応することも重要です。

さらに、顧客同士がつながるコミュニティを形成することで、ブランドへの愛着を育て、ファン層を広げることが可能です。このように顧客との絆を深めることにより、ブランドの認知度を高め、長期的な成長につなげることができます。

一貫性のあるブランド体験を提供する

顧客がブランドを信頼するためには、一貫性のあるブランド体験の提供が欠かせません。顧客がブランドに触れるすべての場面で同じメッセージや価値を体感できるようにすることで、ブランドへの信頼感と愛着を育てることができます。

まず、ロゴやカラー、フォントといったビジュアル要素の統一を行い、ブランドの視覚認知度を向上させましょう。さらに、広告やSNS投稿、顧客対応でのトーン&マナーを明確にし、ブランド独自のスタイルを保つことが必要です。

また、店舗の雰囲気やウェブサイトの操作性、カスタマーサービスの対応など、顧客がブランドに接するすべての体験がブランド理念に沿って設計されているかを確認することが重要です。このような統一感のある体験は、顧客に安心感を与え、ブランドへの忠誠心を育成し、長期的な支持を得る鍵となります。

ブランディングの取り組み事例

以下で企業のブランディングの取り組み事例を紹介します。

Apple:製品デザインとブランド体験の統一

Appleは、製品の技術的な性能だけでなく、使いやすさ、洗練されたデザイン、そして「人々の生活を豊かにする」というコンセプトを一貫して追求しています。

Appleの製品はシンプルで美しいデザインが特徴的です。複雑な機能を備えているにもかかわらず、シンプルで直感的な操作性を提供しています。この特徴を広告や商品パッケージングにも反映させることで、一貫したブランド体験を提供しています。他にもApple Storeは製品を購入する場であるだけでなく、体験を提供する空間として設計されています。

Starbucks:居心地の良い空間と価値観の共有

Starbucksは、単なるコーヒーチェーンの枠を超え、「第三の場所(仕事と家庭の間の快適な空間)」として、ブランドを形成しました。トレンドや社会的課題を取り入れる柔軟な姿勢が、ブランド価値を高める鍵となっています。

Starbucksはすべての店舗で快適な空間デザインに注力しており、内装、照明、音楽など顧客がリラックスできるように設計されています。また、パーソナルな接客として、顧客の名前を書いたカップで飲み物を提供するサービスは、ブランドの「親しみやすさ」を象徴するものとなっています。

研文社:新たな印刷価値の創出

研文社は、単なる印刷サービスの提供に留まらず、「新たな印刷価値の創出」を掲げて加飾印刷のブランディングを展開しています。加飾印刷は、従来の印刷技術に芸術性や付加価値を加えることによって、印刷物に独自のデザイン表現を与えるものです。

この技術を通じて顧客に「見た目の美しさだけではなく、触覚的な楽しさ」を伝えることを目指し、印刷技術の可能性を最大限に広げ、企業価値の向上を図っています。

また、自社オフィスにショールームを設け、顧客や関係者に加飾印刷の魅力を直接感じてもらう機会を提供しています。実際に「見て」「触れて」技術を体感してもらうことで、記憶に残りやすく、顧客との接点で自社の独自性と印刷価値を伝える工夫をしています。下記がその紹介動画です。

まとめ

ブランディングとは、企業や商品が顧客に与える価値やイメージを戦略的に構築し、競争力を高める重要な取り組みです。目的に応じた手法を選び、ブランドコンセプトの明確化、顧客とのエンゲージメント、一貫性のある体験を提供することが成功の鍵となります。

また、内部や商品、採用・育成など様々な視点で展開することが可能です。ブランディングを通じて他社との差別化、顧客ロイヤリティの向上、マーケティングの効率化が実現でき、長期的な事業成長につながるでしょう。

■あわせて読みたい記事